あなたが忘れかけている延岡

私は子供の頃延岡に住んでいました。現在の延岡についてはネットを通して色々なことを知ることができます。しかし自分が子供だった時代の延岡のことはほとんどネット情報に上りません。ご存じの方はいても、ネットに情報を載せる年代ではなかったりするのでしょう。埋もれてしまうにはもったいない、昔の延岡のことをいろいろな方とシェアしたいと思っています。「小見出し」をクリックすると内容に移動できます。

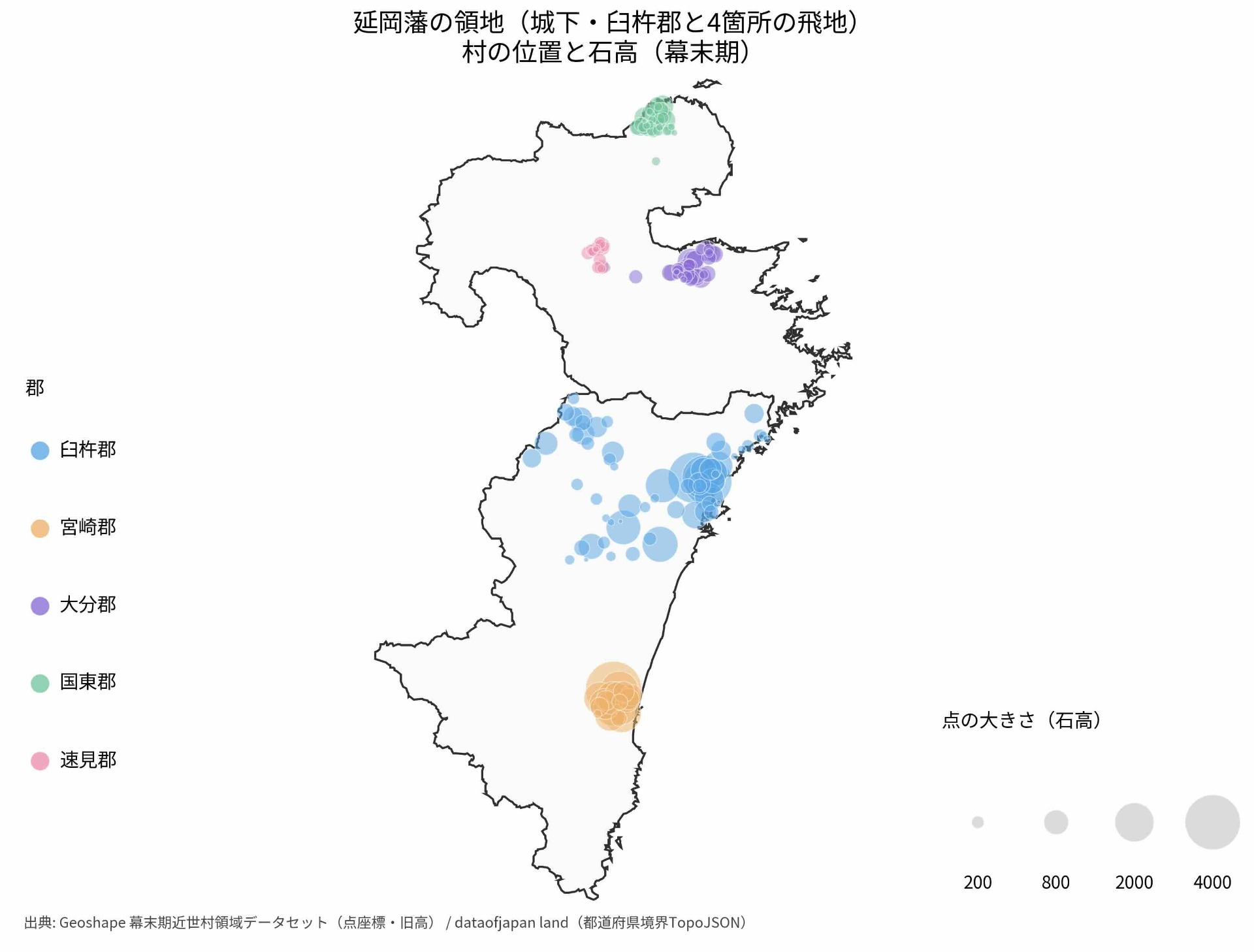

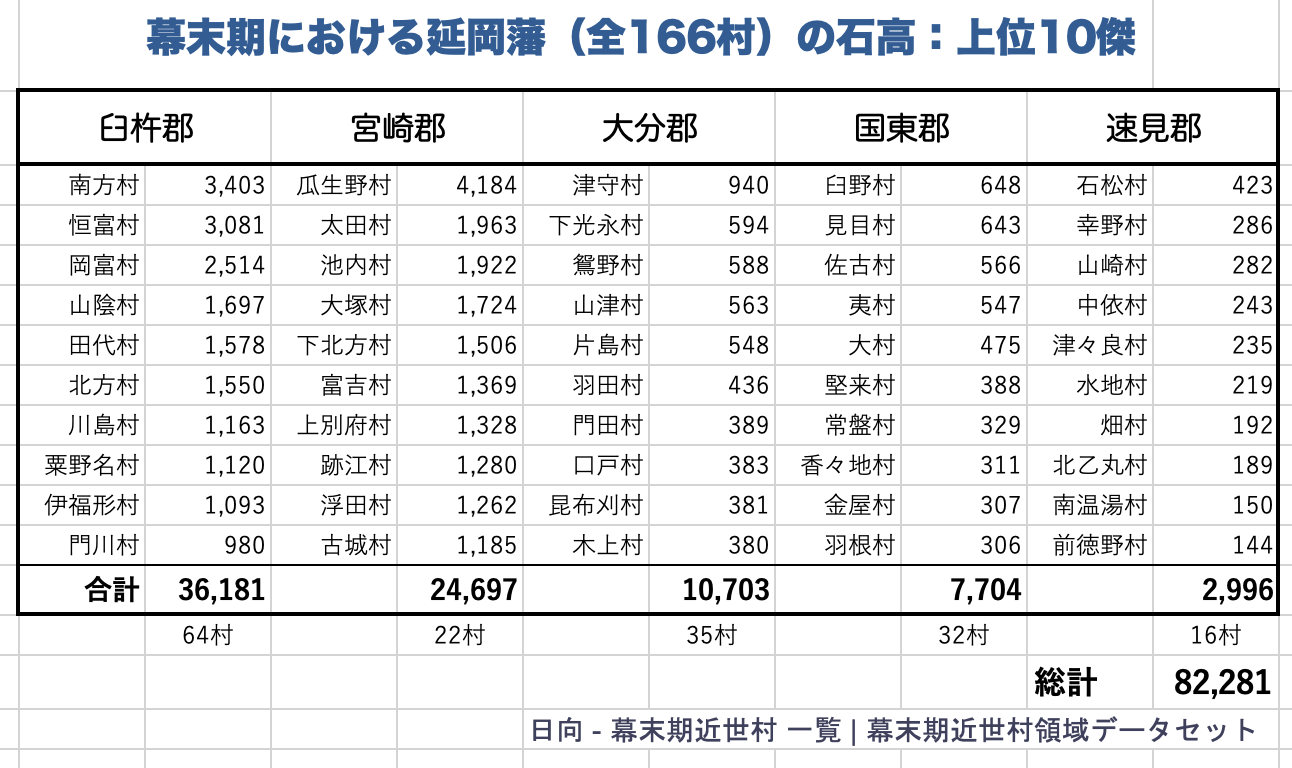

延岡藩と4箇所の飛び地

2026年1月31日

延岡藩には4カ所の飛地がありました。この飛地、皆さんの中にはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は全く知りませんでした。本当に驚きました。そこで調べてみたのですが、延岡7万石のお米はこの飛地からの取り分も多かったのですね。石高については時代によりその内容は変化しますが、概略・・・

- 日向臼杵郡(城付) 約2万5千石

- 宮崎郡(飛地) 約 2万5千石

- 豊後3郡(大分・国東・速見) 約 2万石

となります。お膝元以外から4万5千石も得ていたのですね。

下の地図で宮崎郡は狭い範囲にもかかわらず生産石高が高いことがわかります。穀倉地帯なのですね!

Geoshapeリポジトリ > 幕末期近世村領域データセット > 国 一覧 > 日向 - 幕末期近世村 一覧 (幕末期には臼杵郡の石高が1万石程度増えていますね)

を参考にしました。このデータにはここから飛べます。

延岡藩と内藤家

2026年1月26日

延岡にとって内藤家というのは大きな存在です。江戸時代の後期のほとんどを統治した大名家でした。

妄想老人にとっての内藤さんというのは、内藤記念館でしかなかったけど・・。子供の頃、内藤記念館にはいったことがなかったので、本当に言葉だけ、歴史だけの存在でした。

この内藤家について調べてみたのです。妄想老人は歴史家でも、学校の先生でもないので、実は恐れ多くも畏くも・・・ではあり、内藤家とその末裔の方々、延岡市には大変失礼な文章にはなるかもしれません。視点が素人です。とはいえ想像で書いて良いものではないので調べられる範囲のことは調べました。

結果、実は内藤家は面白いということを発見しました。その一点でぜひ紹介したい。

私が興味を持ったきっかけは次の二点でした。

1)内藤政武:最後の藩主政挙の孫が最近まで学習院院長だと知ったこと。

2)江戸時代、延岡にはつぎつぎと大名が派遣されてきた。5つの家。多すぎないか??薩摩や肥後や筑前には島津、細川、黒田と一つの家が堂々と君臨していたのに、延岡はどうなっとるんだ、軽く見られ過ぎではないか?・・と思ったのです。そして、もともと縁もゆかりも無い人たちが、どれくらいの思いで延岡統治をしていたのか疑問に思ったわけです。「延岡赴任を命ず!」→「やめてよ、行きたくない!」

こんな視点で歴史を振り返るのも良いかな・・・と思いましてな。では・・・

延岡藩と内藤家について試論・・・

1)愛知県豊田市と宮崎県延岡市は歴史的につながっていた

2)宮崎市や湯布院温泉は延岡藩の飛び地だった

3)内藤の殿様は東京のヒト?

なんてことが書いてあります(問題作かも・・・)

2026年1月8日

日本窒素・朝鮮窒素の初期事業でもっとも雄大でスリリングなものが巨大ダム・発電所建設である「赴戦江発電所建設」です。

「アンモニア工場」劇画が思いの外うまく出来たのに気をよくした妄想老人は、「赴戦江発電所建設」を次のテーマに劇画を作ってみました。30ページ(120枚)の4コマ劇画であり、ページが重くなりすぎますので、3回にわけて掲載します。

それにしても今のAIは本当に凄すぎて唖然とします。正直この方面には、全く心得のなかった小生ですが、一挙にこれくらいの劇画が作れるのですから・・・・

シナリオの原作は伝記ですが・・・

永塚利一 著 電気情報社, 1966

例によって国立国会図書館デジタルコレクションで読むことが出来ます。

さて劇画ですが

1)赴戦江発電所の誕生(1)

それぞれクリックで飛べます。

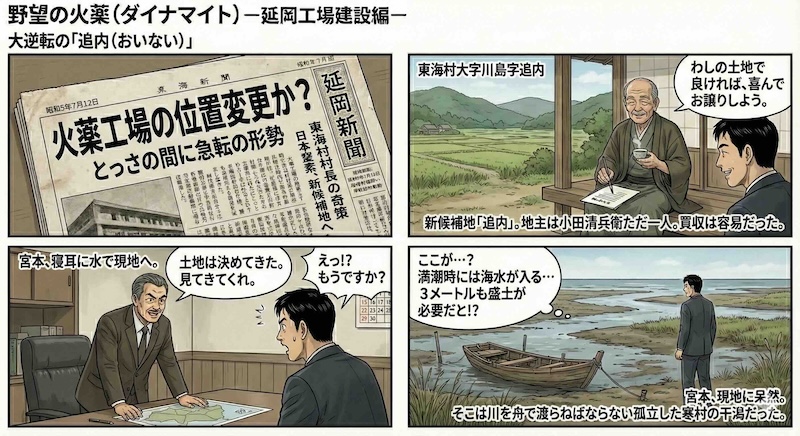

劇画版:ダイナマイト(火薬)工場建設物語

2026年1月12日

まだまだ未完成ですが「ダイナマイト工場の建設」を劇画化しました。年末から使っているGemini 3とNanoBananaというAIの使用料金が、2026年度は爆上がりになるかもしれないという噂があり、料金が安い間に作れるだけ劇画を作ろうと考えました。最近はコツを掴んだので、30ページくらいの劇画なら半日もあれば作れます。

いちばん大事なのはシナリオとして使える資料を見つけることですが、それさえできればあとはかなり自動化できます。面白いですよ。

今回の資料は「旭化成火薬30年史:昭和37年」です。国立国会図書館で必要な部分を読み込んでいます。

以下からページに飛べます・・

「薬品部30年史(1954年)」のアンモニア工場の歴史を読んでいたら、AIを使って劇画ができるのではないかと思いはじめ、 Nano Banana ProというAIを相手に格闘したところ、全部で28枚の劇画に仕上がりました。少し盛りすぎているかもしれませんが、楽しめると思います。

最初の旭化成工場ー第二弾:アンモニア工場の建設

2025年12月17日

去年の9月に旭化成の原点ともいえる薬品工場建設をまとめました。今回、特に写真を中心にアンモニア工場の建設とその発展について調べていきたいと思います。特に今回、旧い写真をAIで擬似カラー化すると、それぞれの工場が区別しやすくなることがわかりましたので、それを利用したいと思います。

話は1922年頃になります。野口遵は空中窒素固定法の特許をイタリアのカザレーから100万円というとてつもない高額で手に入れたのち、工場を熊本県水俣の鏡に建設する予定でした。ところが地域住民からの反対運動が澎湃と湧き上がり、急遽延岡を候補とします。当時電力県外輸送反対運動が宮崎で盛んだった時期であり、また野口は五ヶ瀬川発電も手がけていましたので、五ヶ瀬川の下流域にある延岡が視野に入っていたのでしょう。

先だって掲載した写真は、おそらく初めて延岡を訪れ愛宕山に登った野口が目にした光景と同じものでしょう。ステッキを掲げ「あそこから、あそこまで工場用地として欲しい」と恒富村の議員を前に述べたものと思われます。先の写真は大正11年5月の延岡駅開通から8月3日のアンモニア工場着工直前までの3ヶ月の間に撮られた貴重な写真だと思われます。別府と出北の集落が写っています。日豊本線の西側がまったく何も無い。田畑のみの貴重な写真です。

上の写真は日窒30周年誌の黒白写真を擬似カラー化したものです。1923年(大正13年)のアンモニア工場、その最初期の写真です。左上に変電所があり、銀色の大きな平屋は「電気分解工場」です。その手前の高床式(?)の黒い建物が「硫酸工場」。ガスタンクの手前の背の高い一軒家風の建物が「アンモニア合成工場」です。合成工場の手前の中層の建物が「硫安工場」その手前の大きなレンガ色の低層が「硫安倉庫」です。硫安工場の向こう隣のレンガ色屋根が「窒素工場」です。まだ事務所がありません。

この1923年ころからのアンモニア工場の発展を調べていきましょう。

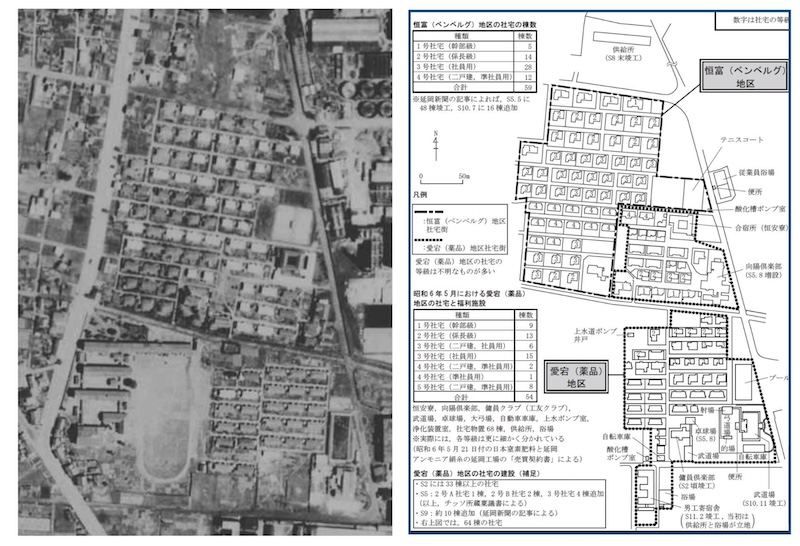

昭和の恒富と社宅

2025年12月5日

上の写真はベンベルグと薬品工場の社宅の航空写真です。昭和23年のもので、戦災から復興した直後のものだと思われます。左下には恒富小学校が写っています。

右の社宅地図は、熊本県立大学教授の辻原万規彦先生の報告を引用させていただいております。昭和初期から30年くらいまでの恒富の社宅群についてまとめてみました。あれ違うよ、これ違うよ・・というのがありましたら遠慮なくご連絡ください。

アンモニア工場が来る前の愛宕・恒富

2025年12月12日

上の写真は大正末期の恒富・愛宕地区の写真であり、よく見ると日豊本線を列車が走っているように見えます。

この写真をもとに今のAIがどれくらいのことができるか試してみました。使ったAIはGeminiの動画作成ツール(Veo 3)です。私にとって初めての動画作成体験でしたのでどきどきします。

これ以降の写真は加工後でありフェイク画像になりますので、くれぐれもこんな画像・動画が実在すると勘違いしないでください(とりあえず最初の写真は現存しますが・・・)。

まず最初に

1)機関車と列車を強調してください

2)左下の木立が邪魔なので、自然にトリミングしてださい、と Geminiに頼んでみます

なんと驚くべき能力なのでしょう! こんなフェイク画像をあっという間に作ります。

次いで「機関車が爆走している動画を作ってください」とGeminiの動画作成ツール(Veo 3)に頼みます。

余計なことは何もしていません。たったこれだけで次のような動画が出来上がります。音を付けてなんて頼んでもいないのに・・・・

(私のHPサイトはあまり性能が良くないので、一旦動画ファイルを Youtubeに上げないと動作してくれません。それでYoutube形式になっています。)

おそるべしAIです。妄想老人がこんなに簡単にフェイク動画を作れるくらいですから、皆様もよくよく気をつけてください。

それにしても本物っぽいでしょう!! フェイク画像には気をつけましょう!!

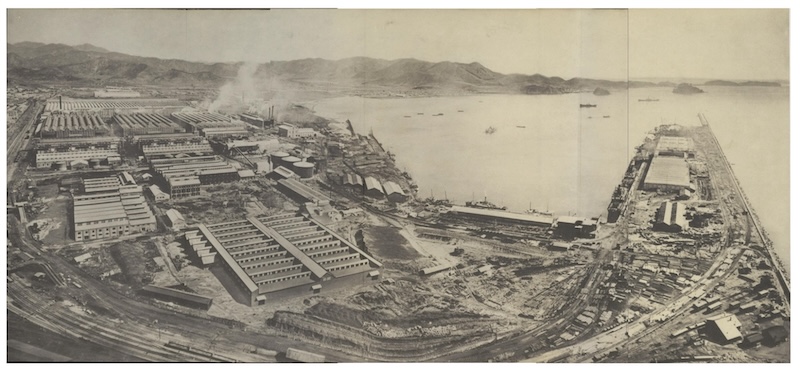

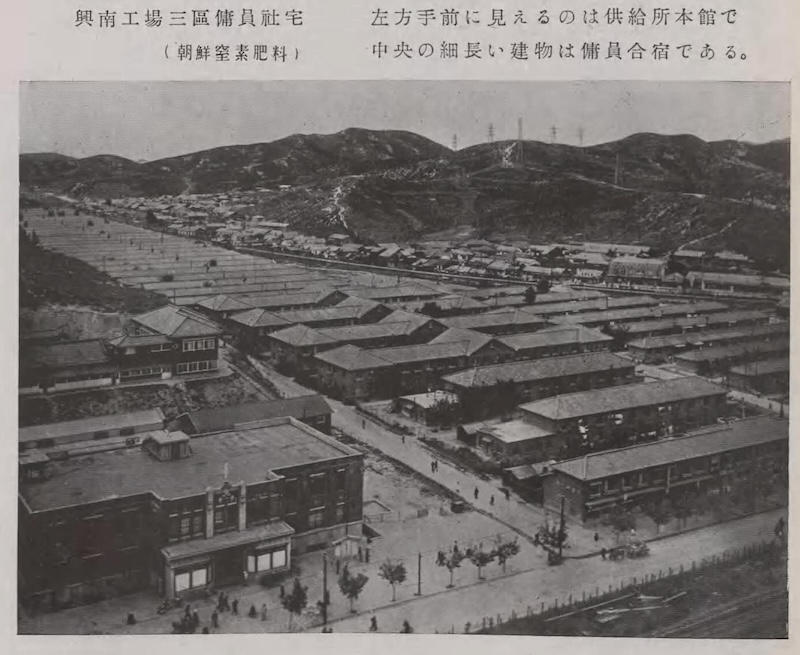

朝鮮興南工場の建設について

2025年11月14日

上の写真は朝鮮・興南地区に最初に作られた肥料工場の全景です。数十キロ離れた3つの大河川(赴戦江、長津江、虚川江)に作られた発電所から得られる50万キロワットの大電力を、存分に使いまくるコンビナートは、その後この肥料工場の周りに次々と作られていきます。鉄道線路が工場内を駆け巡り、右手の桟橋に伸びていきます。この桟橋から硫安を始めとする工業製品が世界へ輸出されていったのです。(写真:日本窒素肥料事業大観 : 創立三〇周年記念 昭和12年より引用)

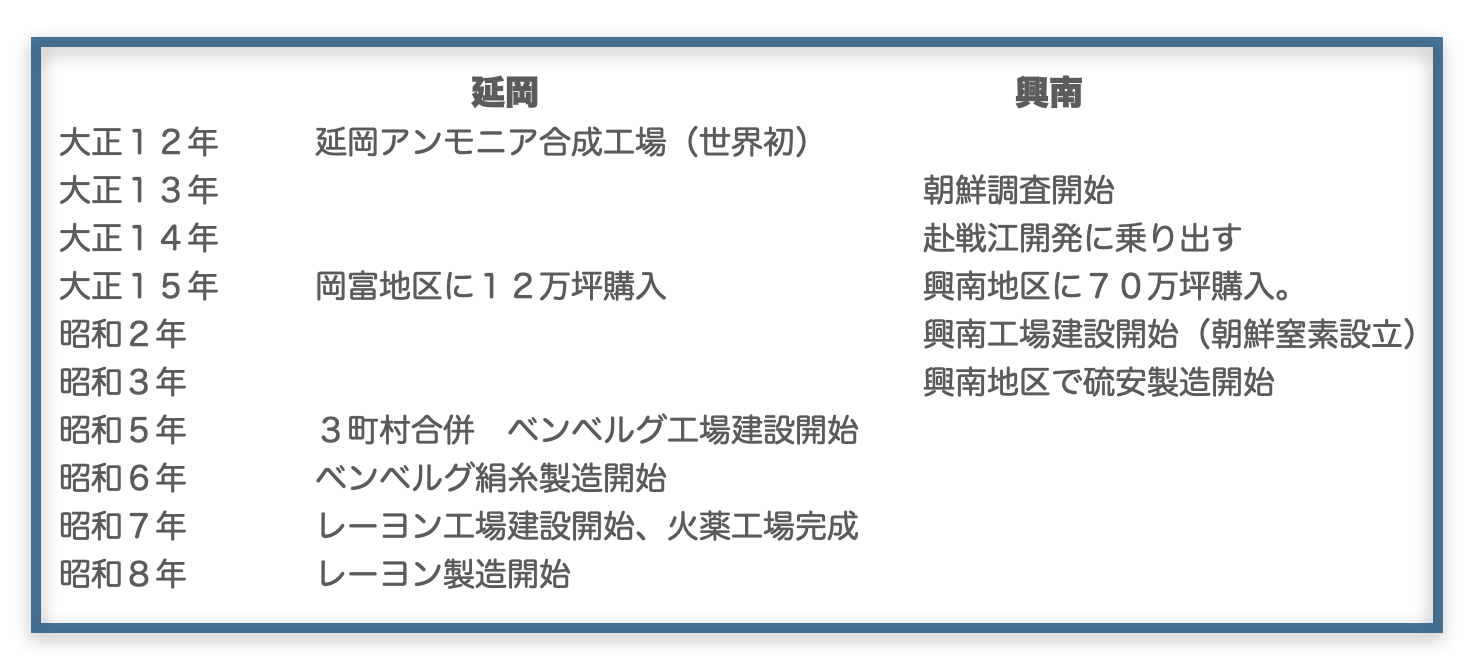

朝鮮・興南に日本窒素が大工場群を建設する時期は、延岡にベンベルグ、火薬、レーヨン工場が建設される時期と重なります。野口遵はこの時期、大阪、延岡、朝鮮、世界(新技術を求めて渡航し特許取得を続けていた)と精力的に飛び回っていた事になります。しかし、とりわけ大正14年から昭和3年くらいまでは、朝鮮にかかりっきりになっていたのではないかと推察されます。

興南肥料工場を皮切りに、3期にわけて興南地区は拡張し、興南金属工場,本宮工場,日窒燃料工業(株)竜興工場,朝鮮窒素 火薬(株)工場,日本マグネシウム金属(株)興南工場,日窒鉱業開発(株)の興南製錬所 などの多くの工場と社宅や福利施設などを抱え,昭和18年には、従業員 4 万 5 千人、その家族を含めると 18 万人が生活した一大コンビナートとなりました。硫安の生産高は50万トンで世界第3位と報じられています。

ここでは、昭和2年に始まる朝鮮・興南地区における工場建設の歴史を眺めてみましょう。

追記:朝鮮・興南開発については以下の3つのファイルを作っています。

3)興南工場の建設

気合を入れて作りました。このあたりの事情をご存じない方には、かなり面白い内容ではないかと思います。ここ数年いろいろなことを調べている中で、延岡の歴史を知るのに、この朝鮮・興南事情は欠かせないと考えるようになりました。昭和初期の延岡の発展を、より大きな枠のもとに眺めるのも良し。その後の延岡の独自発展はどのように得られたかを考える基盤にも欠かせない事実です。

旭学院塾と旭ゼミナールについて

2025年9月28日

昭和の時代に有名だった2つの塾情報を寄せてくださる方がいます。妄想老人のプロフィールに書いたことが大きいのかもしれません。今まで掲載した内容の中で一番情報が集めにくい内容でした。まとめるのがなかなか難問です。

現時点でのメモがわりということでご容赦ください。

レーヨン工場ができる前の中川原(大正15年)

2025年10月4日

レーヨン工場敷地が購入されたのは大正15年(1926年)です。野口遵はこの年敷地を購入したものの、7年以上放置します。世界大恐慌が1929年、つまり3年後に始まるのでその影響があったのかもしれません。朝鮮開発が佳境を迎え延岡どころではなかったのかもしれません。

さてその中川原の写真が手に入りました。画質が悪く、何がうつっているのか、ほとんどわかりません。祝子川の河畔、樫山あたりからの写真のようです。敷地内には二本の小道が走っているようにみえますが、これは1903年の地図にも掲載されています。奥の道の途中に「神社」があるように地図では見受けられます。とにかく画質が悪いので、想像しながら眺めてください。

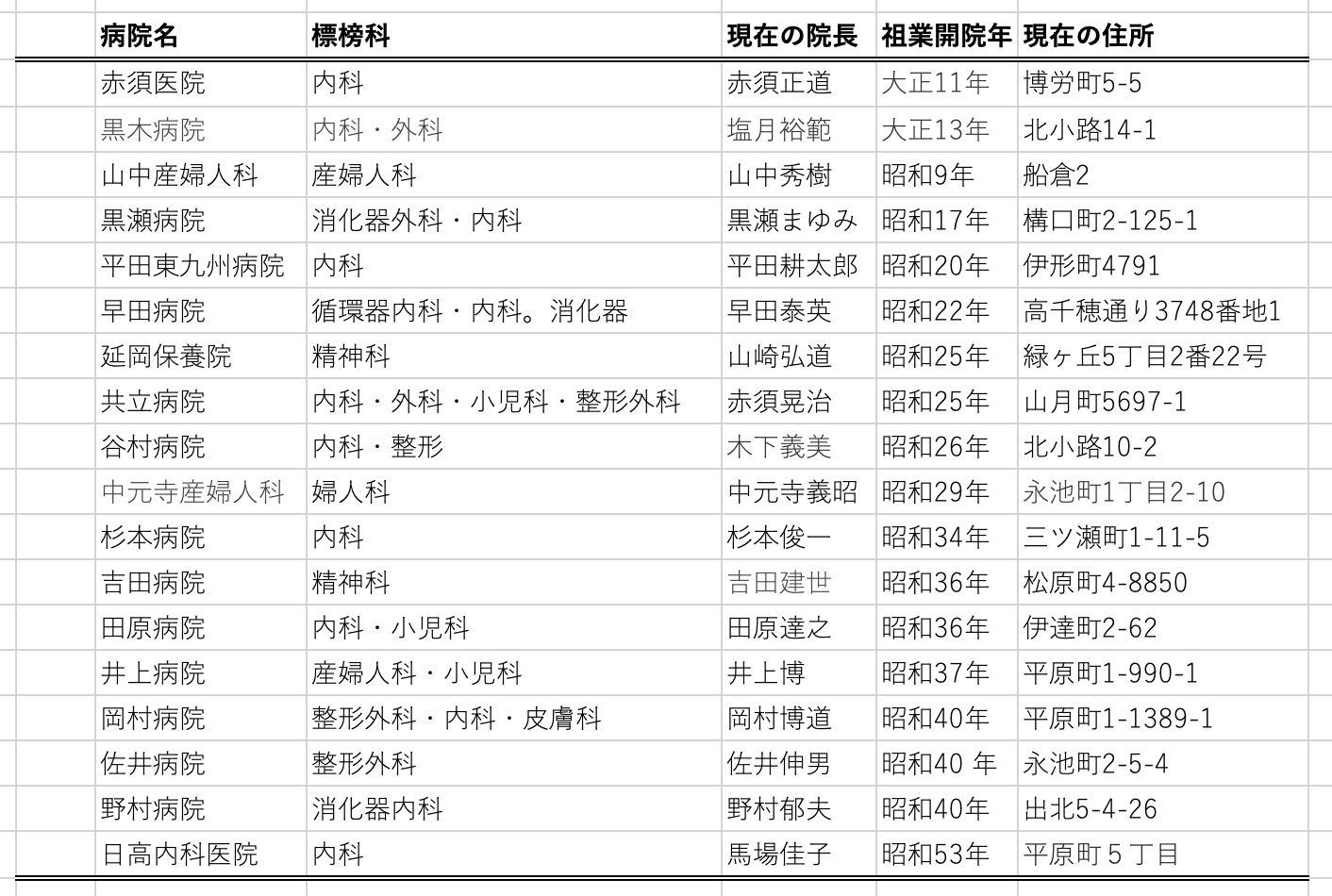

昭和40年ころの延岡のお医者さん

2025年9月6日

妄想老人が子供の頃は病気になると、まずはレーヨン工場病院にかかっていました。そんなにしょっちゅうお世話になったわけではないですが、内科のお二人の先生と外科のお一人はいまでも名前と顔が思い出せるのは、同じ社宅に住んでいてお子さん方も同じ学校に通っていたからでしょう。工場病院もベンベルグになると、どこにあったのか住所も知りません。一方ダイナマイト(火薬)工場病院に、二回くらいいったことがあるのは、レーヨン工場にお勤めの内科の先生が転勤されたので、その先生目当てに訪問したからです。

昭和の時代、レーヨン工場病院に何人の先生が務めていて、どんな診療科があったのか、ベッドがどれくらいあったのか、全く知りませんでした(子どもが知っているわけありませんよね)。これをあとから調べるのは結構たいへんですが、かなりわかってきましたので後日報告しましょう。

本日のテーマは延岡の町中で開業されていたドクターたちの話題です。もちろん妄想老人が存じ上げるのは本当に限られています。中川原の「前田眼科」は近かったのでよく通いました。萩町の「林病院」は子供さんが多く、学校でも賑やかだったので覚えています。祇園町の石坂産婦人科と青山眼科はお世話になった(ようです)。今は閉院したようですが「延岡中央病院」には同級生が虫垂炎の手術を受けたので見舞いに行った覚えがあります。構口町の「黒瀬病院」にも同級生が入院したことがあり、見舞いに行きましたが、大変遠かった記憶があります。小生の延岡生活の最後の頃に昭和町の「甲斐整形外科」に手の骨折でお世話になったのも印象深い。

整形の佐井さん、産婦人科の山中さん、小児科の染矢さんなどもうっすら思い出せます。一方、県立病院や共立病院は全く縁がありませんでした。黒木病院も当時は本当に縁がなかったです。

以下の文章は記憶に頼っていません。今回あらためて調べて書いています。調べが足りずに間違ったことを書いていたとすれば、遠慮なくご指摘ください。

当時のすべてのお医者さんを網羅できませんので、公の情報(当時は「医籍年鑑」なるものが毎年のように刊行されていて、全国津々浦々のお医者さんの動向がわかるようになっていました。国立国会図書館で閲覧可能です。)を頼りに、主だった開業の先生方を紹介したいと思います。

昭和50年ころまでに開業され(現役の先生方のお父上や祖父が開院:祖業開院)、昭和40年ころにはバリバリ活躍され、そして令和の現在も病院・診療所として承継されている方々を中心にしました。

順番は(調べた限りで)開院が早い順です。最初の3病院はすでに90年〜100年以上続いており、これに昭和17年に開業した黒瀬病院を加えると、延岡の医療を戦前から支えてきた老舗ということになります。

祇園町・博労町の2つの病院「青山眼科」「石坂産婦人科」はいずれも開院が昭和8〜9年ですが、現在閉院しているようで、小生には驚きでした。青山眼科は瀟洒な建築が印象的でした。

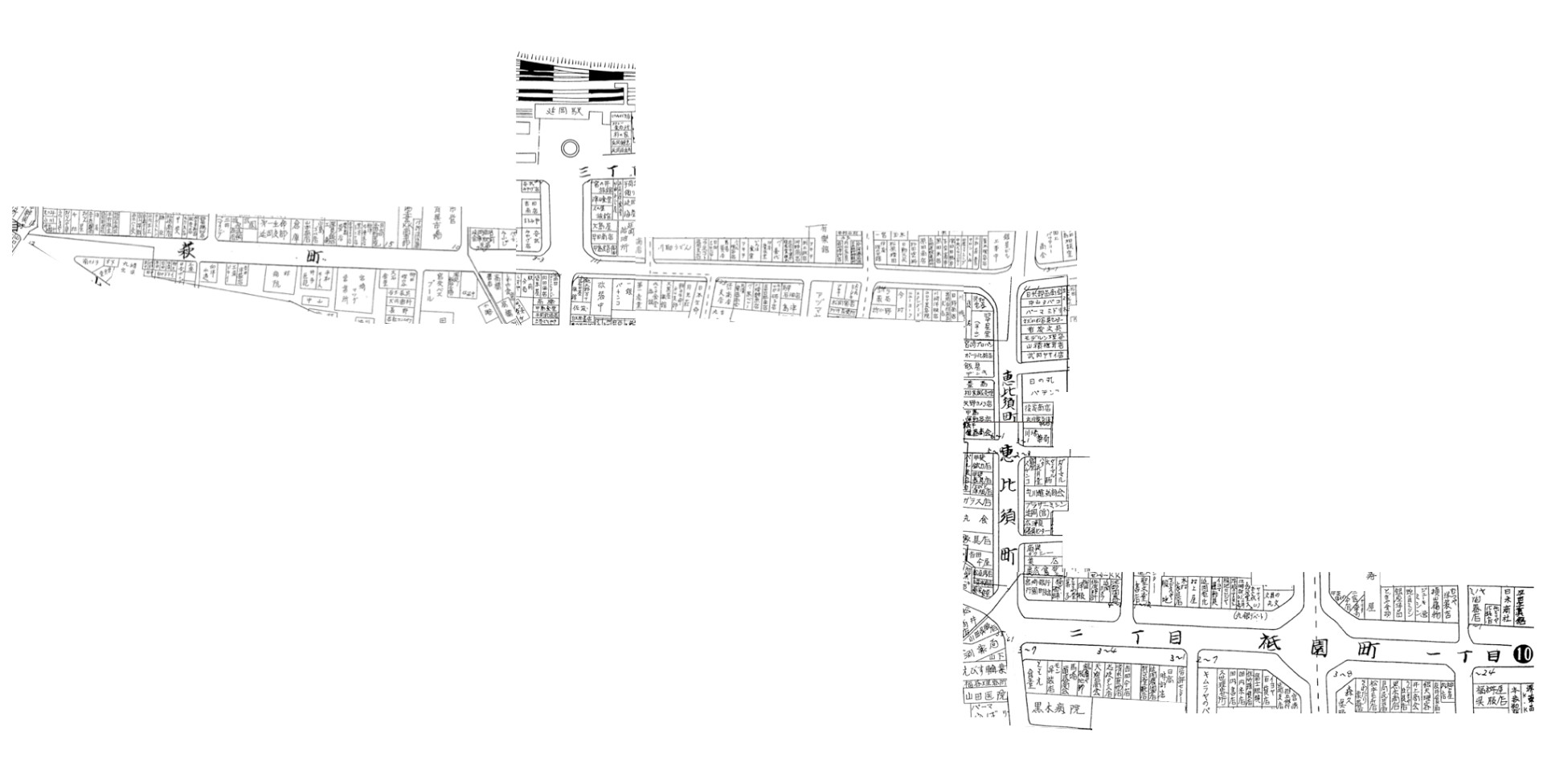

昭和40年の延岡商店街というコラムを掲載しました。

2025年7月11日

旧い記憶というのは実に曖昧であり、多くは失われ、失われた部分は勝手に、都合よく埋め合わされ、作り変えられ、どんどん変化していきますが、基本形は変わらず残るものです。今回昭和40年頃の延岡商店街図を見つけましたので、メインストリートである旧国道10号線に面した商店街のかなり正確な地図を、皆様にわかりやすく切り貼りしたものを紹介したいと思います。

入手した地図が祇園町以北のものに限られますので、残念ながら五ヶ瀬川以南のことがわかりません。再現できるのは北部だけということになります。

まず驚くのは店の数ではないでしょうか?昭和40年の延岡には、本当に多くのお店が密集していたわけです。上の地図ですが、あまりに小さくてとても個別の店は読めないでしょうから、場所別(祇園町、恵美須町、アヅマヤ界隈、延岡駅前、萩町界隈)にわけて詳細を紹介します。

さてさて皆様の記憶はどれくらい正確だったでしょうか?

② ついで「延岡駅〜アヅマヤ」を紹介します。

④ <おまけ> 山下通りの端から端まで・・・

2025年6月1日

大正12年というのは延岡に最初にアンモニア工場が完成し、旭化成(日本窒素)のスタートとなる年です。野口遵はついで大正15年には岡富に後のレーヨン工場用地(12万坪)を取得します。

野口遵は水俣から延岡に進出してきたばかりであり、ベンベルグ(昭和5年)、ダイナマイト(昭和7年)やレーヨン(昭和8年)工場の完成にむけて、全精力を延岡に向けていました。

これは一見正しいのですが、実は野口遵のやっていたことは延岡にとどまりません。

このころ野口遵は北朝鮮における一大電力・化学コンビナート建設を同時に進めていたのです。延岡の資料には、不思議なくらいこのプロジェクトがでてきません。また野口は延岡に来るときは、延岡に全精力を費やし、他のプロジェクトについて述べることはなかったようです。ですので、私達は彼の朝鮮プロジェクトのことをほとんど知りません。知りませんし、知られていないのですが、この朝鮮プロジェクトは本当に破天荒であり、面白く、もっと知られても良いと思うのです。(植民地事情はあるのですが・・・・)

そこで、すこしだけ朝鮮における野口のプロジェクトについてページを割いてみたいと思います。同時代に「延岡」と「朝鮮」で何が進められていたのか?

第一弾は「朝鮮半島の姉妹都市?」というタイトルですでにお伝えしましたが、続きを作成しましたのでお読みください。

過ぎたるは及ばざるがごとし

2022年08月13日

このホームページは、若くして延岡を離れ、しかも数十年たっている方々を対象に作っています。延岡を離れた時期ですが、数十年(おおよそ50年くらい)前を想定しています。ですから60才以下の方には、違和感しかないかもしれませんが、あしからず。

「桜園東映」をおぼえていますか?

2022年08月12日

ネットの古書店には古い地図が出品されることがあり、延岡の地図を何枚か手に入れました。その中に6000分の1の昭和40年頃の延岡市地図があります。面白いことにこの地図の上には、当時(旭化成が全盛だった頃かな)延岡に存在していた映画館がくまなく記載されています。数えると13館もの映画館があるのですよ。

[この写真はどこの写真でしょう?]

上記地図を参考にすると旭化成社宅の左端、日豊線との間の道路だと思われます。遠景にレーヨンの4本煙突が見えます。時代はよくわかりませんが、昭和30年代以前だとは思います。

北朝鮮の「興南」は延岡の姉妹都市(??)

2025年3月8日

北朝鮮には咸興・興南という町があります。日本海側に面していて現在では人口80万人の北朝鮮第二の都市ということです。この興南は昭和のはじめ頃に、野口遵により延岡に次ぐコンビナート建設対象に選ばれることになりました。肥料工場や薬品工場、火薬工場が作られ、社宅、工場病院、供給所、学校が作られ敗戦前には人口も15万人を超え、大発展を遂げることになります。

そうなんです、延岡に極めてよく似た街なんです。姉妹都市といってもよいかもしれません。もちろん延岡が4〜5歳年上のお姉さんですが、この妹の発展規模はめざましく、最終的には延岡を初めとする日本国内(内地)の日窒関連工場のすべてを凌駕する一大コンビナートになります。

下の地図は咸興・興南の地図。平壌より北部で日本海側です。現代の日本からは地理上、政治上、そして歴史上、心理上もっとも遠い街の一つかもしれませんが、昭和の初めは延岡工場を作った人々が出かけていって、工場や社宅や供給所を作ったそうです。人の出入りはかなりあったのではないかと思います。

下の写真は興南地区の「供給所(左下)」と「社宅」の写真です。延岡に似ている!

さてどのような経緯で野口はこの場所を選んだのでしょうか?このことを調べるのに随分時間がかかりましたが、このテーマにについては資料が比較的多く、しかもとびきり面白い。テーマがどんどん広がっていくので困ってしまうくらい面白い。

何回かにわけてご紹介したいと思います。

中川原は島だった?

岡富地区は水路(クリーク)だらけだった。

2025年1月25日

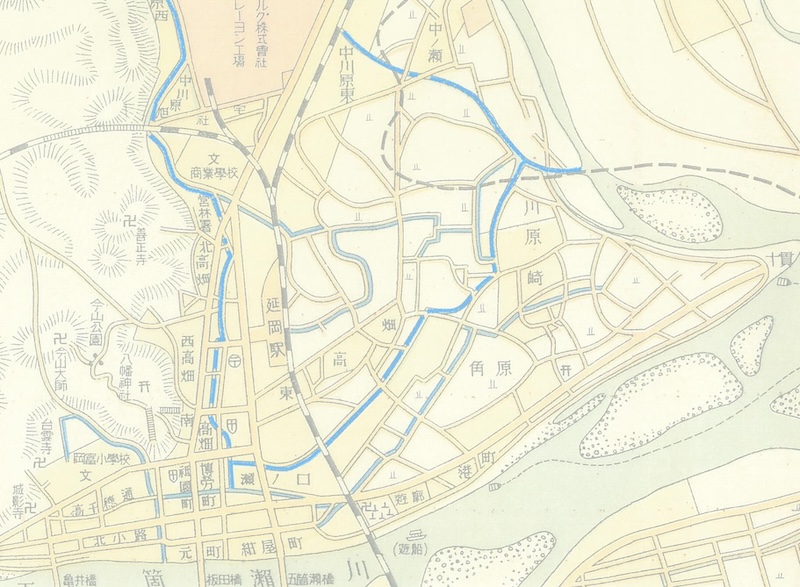

とりあえず、下の地図を見ていただきましょう。時代は昭和11年(3月から11月の間)の延岡です。見ていただきたいのは「薄く青色付けされた水路」です。

薄青の水路とやや濃青の水路は、わかりやすいように補色していますが、これは昭和初期の岡富地区の水路マップということになると思います。妄想老人が子供の頃には、すでにその大部分はなくなっていますが、それでも旭小のそばの「どんどん川」は小生の原風景ですし、東旭アパートの先(川原崎)のあたりに、遊んでいて落ちたらヤバいものとして「肥溜め」と「ドブ川」があったのはとてもよく覚えています。

でもこの地図ホントなんですかね?

少し濃い青色のクリークを辿っていくと、祝子川の小山橋から始まる「どんどん川」が旭小の近くで山下通りの近くにおりていき、今も残る「曲がった小道」にそって恵比須町を通り、博労町で折れたあと、瀬之口町を通過、更に川原崎へ伸びていき、最後に再び祝子川につながるわけです。これは「中川原」「中の瀬」「川原崎」が中洲(島)といっても良い「構造」をしていることを示唆します。

これ面白くないですか? 小生の妄想ではこの水路は江戸〜明治の昔からあったのではないか。延岡岡富の原風景だったのではないかと。

地名が示唆するもの:中の瀬や中川原というのは「中洲」を意味する言葉ではないのか?

水郷延岡の本態:確かに大河川の多い延岡ですので、それだけで「水郷」といってよいのですが、妄想老人は水郷といえば柳川のように「クリーク(水路)」が思い出されます。これだけ豊富に「水路」が延岡に張り巡らされていたとしたら、なるほどこれは立派な「水郷」です。「水郷」という言葉の背景に、これだけのクリーク網があったと考えるのは面白いと思いませんか?

だれか水路を見たことがある人はいませんかね?

写真や文書の記録が欲しいなあ・・・どなたかご存じないですか?

明治36年の延岡地図

2025年2月6日

明治36年の延岡がどんなところだったのか、興味が湧きませんか皆様。鉄道も工場もなにもない「寒村」だったのか? それとも旧内藤藩の歴史馥郁たる立派な町並みだったのか?

しかしイメージが湧きませんね。少しずつ、歴史を掘り起こしていきたいですね。

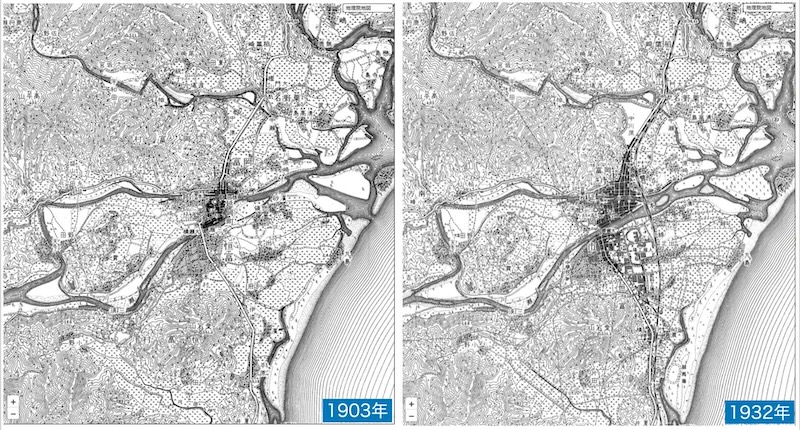

明治36年と昭和7年の延岡地図が手に入ったので、思いを馳せてみましょう。しばしお付き合いください。下の小さな地図ではこの「30年」の違いがよくわからないと思いますが、実際には大きな変化がおこっていたのです。

明治後期の延岡の街の暮らし

2025月6月1日

「降る雪や明治は遠くなりにけり」と中村草田男が詠んだのは昭和6年のことでした。上の右の地図の時代(昭和7年)に、左の地図の時代(明治36年)を詠嘆した俳句ということになります。この左の時代の延岡がどのような街であったかわかる「なかなかの文章」が延岡市史(30周年史)に載っています。明治の延岡人が意識できる延岡の境界(このあたりまでが「延岡」だよね)の感覚を想像しながら読んでください。旭化成がやってくる前の、というより日豊線が開通する前の時代の空気がよくわかります。

ぜひ皆様に読んでもらいたい文章です。

昭和8年の延岡驛

令和7年2月15日

私にとって馴染みの延岡駅はコンクリートのどこにでもありそうな無骨な建物でしたが、これは昭和40年(1975年)に建て替えられた駅舎でした。それ以前の延岡駅の記憶は残念ながらありません。最近新築された新しい駅舎はまばゆいくらいの存在ですが、写真や Youtubeで拝見するばかりです。

昭和40年(1975年)以前の駅舎ですが、情報が2つあって混乱します。一つはWikipedia にあるように昭和20年の空襲で延岡駅が全焼したというものです。今一つは延岡駅は空襲から免れたので、戦前からの駅舎がそのまま昭和40年まで続いたというものです。手に入る限りの、時代の違う写真を見比べると、戦後の木造の駅舎は昭和初期の駅舎と同じものであるように見えます。昭和57年に国書刊行会という出版社から「ふるさとの想い出写真集 明治大正昭和 延岡」という本が出版されていますが、この本には「空襲から免れた」と書かれています。

さて、小生が見たことのある最も古い時代の延岡駅の写真はこの「ふるさとの思い出写真集」のものであり昭和8年のものです。下に引用しますが、この写真の駅舎は昭和30年代の駅舎と変わらないかもしれませんね。奥に駅舎が見え、右手には三階建ての旅館、左手には「日の丸自動車」というバス会社が見えます。

旭社宅は昭和7年に建設されていた!

2025.3.1

中川原の旭社宅が昭和7年に工場建設といっしょに建設されていたこと、そのころの社宅地図、社宅の中にテニスコートや武道場、弓道場があったこと、供給所や共同浴場も初めから付いていたことなどがわかる詳しい資料に出会いました。面白いので紹介します。

昭和20年代の中川原のパノラマ写真

2025.1.29

昔ネットに載っていた写真を(勝手に)借用して、パノラマ写真を作って見ました。時代考証が難しいのですが、旭小学校が焼失する前です。→こちらで拡大・解説写真が見れます。

延岡市史について

2024年9月15日

1933年2月に延岡市は誕生しました。昭和8年です。ちょうど私の親が幼少期だった頃に相当します。小学校の担任だった先生方が誕生した頃です。この年に生まれた方は幼少時は戦争の真っ最中だったと思います。1945年6月には大きな空襲があり、延岡市は甚大な被害を受けました。親戚の叔母から、戦争や延岡の空襲の話を何度も何度も聞かされており、戦争だけは二度と繰り返してはいけないものと覚悟しております。一方戦前の時代がすべて暗い、緊張の生活であったわけではなく、敗戦を迎えた1945年であっても、日常は全く平穏で、それなりに落ち着いた日々であったとも聞いています。むしろ敗戦後の時代のほうが生活はずっと厳しかったようです。

さて延岡市の歴史ですが、これまでも数回市史が残されております。私も本当に良く参照させてもらっていますが、とりわけ役に立つのは1963年の市史(30周年市史)です。市史の正しい姿が如何様なものであるかよくわかりませんが、この1963年の市史には人の息吹を感じます。なかなか面白い読み物なのです。昭和の初めに紺屋町に芸者が何人いたか、娼妓が何人いたかといった記述すらあります。公立の学校については明治のころからの記録が精緻です。昭和の初めの頃のラムネの価格、タクシー価格等々も記述があります。

一方で1963年の市史では旭化成関連の記録が通り一遍であり、物足りなさを感じます。(追記:2025.1:しばらくぶりに30周年市史を読み返しましたが、これはこれで充実していると言ってもよいかもしれません、と思い直しました。少し反省・・)遠慮があるのでしょうかね。もっと書いても良いと思います。(あくまでも旭化成と延岡市の関係性ですので、社宅や供給所、浴場や工場病院などについてページを割いてくれるとありがたかったかな・・と思いました)それには旭化成の協力も不可欠です。旭化成はもっと資料(特に写真資料)を延岡市に提供してくれませんかね。

また地図が足りません。時代、時代の地図資料が不足しています。地図くらい時代を正確に反映しているものはありません。たとえば昭和40年の祇園町商店街の地図が見たいです。一軒一軒を記した地図です。昭和35年の中川原三軒屋商店街の地図や、昭和30年の山下町商店街の地図も見てみたいものです。

写真が足りません。延岡市役所や旭化成は膨大な写真を持っていると思うんですけどね。日豊線が開通した最初期の延岡駅の写真や、旭化成が延岡に来る前の、延岡各所の写真が見たいものです。

2033年には100周年を迎える延岡市ですが、おそらく延岡市史も企画されるはずです。そろそろ準備が始まる時期だと思いますが、例えば2050年の小学生が読んでも楽しい市史にして欲しいと思います。そのために地図と写真はふんだんにお願いしたいです。

延岡の動画もいろいろありますが・・・

2022年08月12日

懸人さんという延岡在住の方がいます。この2年くらい、ほぼ毎日延岡の現在の街角風景(車載動画)youtube動画で掲載してくれます。この風景の中に、皆さんの幼少期に住んだ街角が登場しているかもしれません・・・・

昭和30年代の旭化成延岡支社

最初の旭化成工場はどこにどのくらいの規模で作られたのか?

2024年9月16日

大正12年10月5日 最初の工場(アンモニア合成工場:アンモニア硫安工場)が完成し、旭化成(日本窒素肥料)は産声を上げました。最初期の写真を眺めながら、現在の地図でその位置を確認してみましょう。

創業時の薬品工場の地図が残されています(下図)。また上の写真は大正12年10月という記録があるので、出来上がったばっかりの「アンモニア硫安工場」ということになります。愛宕山中腹から撮られた写真です。左下から伸びる道が「正門」に通じます。最初期のアンモニア工場は、今の恒富の工場群の南西のほんの一区画だったのです。町でいうと愛宕が正確なのかな。記録によると周りは麦畑だったとのことです。2024年の今、正門手前をgoogle earthでみると「西松屋」があるようですね、おそらく。

工業製品を作るのに必要な材料について考えてみましょう。ところで、薬品工場でアンモニア・硫安を作るのに必要な原材料を旭化成はどのように調達していたのでしょう?

実は旭化成が最初に取り組んだ製品アンモニアの原料は「空気」と「水」なんですね。延岡の工場周辺の空気と大瀬川由来のきれいな水が原料です。ほぼ無料です。ただに近い。下の地図の右下の区域にはタンクというのが見えますが、この横に「窒素工場」と「酸素工場」というのがあります。これは「空気」を分離して「酸素」と「窒素」にわける工場のことです。さて右上をみると配電というのがありますが、これは遠く五ヶ瀬川発電所で作られた電気を工場構内で使うための変電所のことであり、この電気はその下の「電解工場」で水を分解するために使われます。大瀬川あるいは構内の井戸から取られた水は地図左上の「蒸留水工場」で精製されたあと電解され「水素」と「酸素」に分けられます。アンモニアの主要な原料はこれで揃いました。あとは右下の「合成工場」で「窒素」(1)と「水素」(3)の割合で混合し500度,700気圧かけるとアンモニア合成となるわけです。電気化学という分野があるそうですが、旭化成の最初の企業スタイルは、美しいくらいエコロジカルで自己完結型の工業です。石油や石炭が登場しない「電気」と「水」と「空気」によるクリーンな工業なんです。漫画みたいです。ほとんど「無」から「有」を作り出すみたいで、創業者達は面白くてしょうがなかったと思うのです。また経営的には「濡れ手に泡」のような感じすらします。

さて地図の左上に硫酸工場というのがありますが、これは一次産品である「アンモニア」を売るために、いわば、しょうがなく作った工場です。世界で初めての合成アンモニア工場ですが、当時の日本は気体(あるいは液体)としてのアンモニアを大量に必要とする社会ではなかったということです。唯一の販路は「肥料」でした。肥料としてのアンモニアは固形でなくてはいけなかった。またアンモニアの臭気も課題でした。そこで硫酸アンモニウムという化合物(これは無臭です)に加工されます。このための硫酸を買ってくるのはもったいないので、社内で作ったのです。自家製の硫酸のプールに出来立てのアンモニア気体を通すと、ぶくぶくいいながら、硫酸アンモニウムの沈殿ができるというあんばいです。これが「硫安」という肥料であり、そののちの日本農業へ革命をもたらすことになるわけです。

私は今回じっくり旭化成という企業を調べてみて、感心したというか、あきれたというか、本当に驚いたのは、原料と製品の時代による移り変わりです。原料として、安くて「美味しいものを」徹底的に使い回します。製造過程で派生する余り物を、次の事業に徹底的に利用する。捨てるものなんて許されない。旭化成が作ってきたものを考えてみてください。創業時にはアンモニア(硫安)、そのアンモニアを使って次に繊維に移行するわけです。ベンベルグとレーヨンです。創業時にここまで考えていたとは思えませんが、化学繊維技術の勃興と特許取得がうまく行ったことで、昭和初期に「肥料工場」から「人絹繊維会社」に移り変わります。この過程でいろいろなものを社内で作らなければならなくなります。

アンモニア会社の頃、余った「酸素」を利用してすでに硫酸を作っています。薬品工場としては、次にアンモニアの派生産物として「硝酸」「塩酸」などを作っていますが、本当にいろんなものを社内で作らないと、「もうけ」が出なくなるのだそうです。例えばベンベルグを作るのには輸入した米国の綿花(コットンリンターという)を溶かさなければなりませんが、溶かすための溶媒は昔から「銅・アンモニア」が定番です。アンモニアは旭化成の主力製品ですから豊富にあります。というか、アンモニアでなにかできないかと探してきたものが、ベンベルグ製造だったわけですね。さてもう一つの銅は最初は硫酸銅として購入していましたが、価格が高いため社内で「硫酸」を使って硫酸銅を作るようになりました。銅は高かったのだそうです。そのため廃液から銅を回収する技術を磨きに磨く。こうしないと、利益が出ないのだそうです。いかに無駄を省くか、いかに無駄に捨てないか、いかに何度も使い回すか・・・これが化学工業の要諦です。旭化成はむかしから「なんでもとびつくだぼはぜ経営」といわれてきましたが、実は起業時から「だぼはぜ」なんです。感心するくらい。

宗兄弟以前の旭化成陸上部を懐かしむ(1)

2022年8月20日

レジェンド宗兄弟が旭化成に入社したのは私が延岡を離れてからあとのことです。私が駅伝好きなことを知っていた知人から「今年は高卒のとても有望な双子が入社したよ」と連絡を受けたのを覚えています。それ以前子供の頃の延岡の駅伝といえば、旭化成の職場間の対抗駅伝でした。私の父も選手だったので、その練習を見に「中の瀬」の400m競技場に行ったり、父の応援に行ったりするのが楽しみでした。

宗兄弟以前の旭化成陸上部を懐かしむ(2)

2024年9月10日

私が延岡にいたころの旭化成陸上部は駅伝最強だったと思います。伊勢路の全日本実業団、朝日駅伝、毎日駅伝なども強かったし面白かったですが、なんといってもあの時代一番わくわくしたのは「九州一周駅伝」でした。昭和28年11月15日に第一回がスタートしました。長崎スタートで反時計回りに九州路1100kmを10日間かけて駆け抜ける「大駅伝大会」でした。一番短い日で5区間、長いところで9区間を競争するのですが、我が「宮崎県」と宿敵「福岡県」の対決が毎年の恒例行事でした。延岡には大会後半の7日目にやってきます。そして8日目に大分目指して旅立っていくわけですが、総合時間が福岡と肉薄していると、延岡入りは熱狂的なものとなります。有力な新人が登場すると、九州中が沸き立ちます。

旭化成の陸上選手で好きな選手は30人くらいはすぐ挙げられますが、誰もが好きな宗茂、宗猛、谷口浩美、児玉泰介、佐藤進、広島日出国、広島庫夫などを差し置いてワタシの中でのヒーローは佐藤市雄です。駅伝で負けていても次の区間が佐藤市雄なら必ず抜いてくれるという確信にちかい思いがありました。マラソンは本当にいろいろな選手がいました。余り目立たないけど三木 弘選手なんか好きだったですね。そんな中でマラソンのヒーローは森下広一です。生涯3回しかマラソンを走らず、デビューの別大(1991.2)で優勝、二度目の東京国際(1992.2)で優勝しバルセロナ五輪の出場を決め、バルセロナ(1992.8)ではモンジュイックの丘での激闘に敗れるも銀メダルという記録でした。この間18ヶ月なんです。

駅伝選手であと記憶に残るのは、磯端克明、北山吉信、高田信義、江内谷良一、弓削裕さん等々、まさに綺羅、星のごとくですよね、旭化成。

駄菓子屋いろいろ

2022年08月20日

子供の頃、小銭をもって通った駄菓子屋を覚えていますか?私の家の周りにも3〜4軒あったような記憶があります。ジジババの駄菓子屋の記憶は、年代によって微妙に異なるようで、私はベーゴマは全く知りません。普通の「こま」ではよく遊びました。買って食べた駄菓子も年代によって、微妙に違うのが面白い。味覚の記憶は結構しつこく残るようで・・・

レーヨン工場引込み線の謎・・・

2024年08月27日

旭化成の工場群には日豊本線からの線路が分枝し、支線として延長附設されていて、私が子供の頃はこれを「引込み線」といっていました。現在でも恒富の工場には残っているようですが、昭和の時代にはレーヨン工場にもこれがあり、朝昼晩と日に数回、原料を満載した列車が工場内に吸い込まれていき、また作られた製品を外部に搬出していました。踏切があり、麗々しく遮断器が降りるため、私達は蒸気機関車に繋がれた車両群の通過を待たされたものでした。私の子どものころのレーヨン工場の引込み線は旭社宅内一箇所にしか出入り口がありませんでした。ところが先日手に入れた延岡市の昭和28年ころの地図をみると、驚くべきことにこの引込み線がレーヨン工場を一周したのち、丁度国道10号線のキリスト教会のあたりで、工場の外壁を突き破り外に出て、そのまま旭有機材工場群の方へ伸びていく姿が記録されています。これにはびっくりしました。この地図には二種類あり、一つは有名な吉田初三郎の延岡鳥瞰図(昭和27−28年)に記録され、もう一つは日本商工別明細図 延岡市に描画されています。なかなか信じがたい記録ですが、実際を見て覚えている方はいるでしょうか?写真など見たことがある人はいますかね?昭和20年代の記録はなかなか他に探すことが難しいのですが、このあたりの事情について詳しい方がおられましたら、ぜひご連絡いただければと思います。小生本当に驚きました。

次の地図はいつ頃作られたものでしょう?

2024年8月28日

下の地図をじっくり、じっくりご覧ください。聞いたことのない土地の名前。不思議な境界線。延岡市民なら皆が知っている「あるもの」が存在しない地図。延岡市民なら皆が驚く「あるもの」が存在するこの地図。一体この地図はいつ頃の延岡地図なんでしょうね?

本屋やレコード屋のこと・・・

2024年9月4日

本屋さんといえば駅前の白木原書店と祇園町の田中聖文堂がまず思い出されます。記憶の限りを書いてみましょう。レコード屋さんはさわたりやサクラダニ(自信がないですな)を思い出します。よく通いましたし、延岡で買った本やレコードの一部はいまだに手元にあります。楽しい思い出です。

下のリストは1960年(昭和35年)の延岡市周辺の書店一覧ですが全部で14軒あります。三軒屋に高橋書店というのがあるのですね。知りませんでした。(全国書店名簿 1960)

旭化成社宅育ち・・・・

2024年8月30日

私は旭化成社宅で育ちました。生まれたのは衛門山社宅であり(記憶がほとんどない)、その後中川原の旭社宅に移りました。合計で5回引っ越しをしたことになります。住んでいたころの衛門山社宅の記憶は余りありませんが、小学校の友達が住んでいた社宅としての衛門山には何回も遊びに行ったので、小学校3〜4年の記憶は割とあります。小学校の前の道には「どんどん川」が並行して流れており、小さな橋を渡って急な坂を駆け上がると衛門山社宅でした・・・・・(続く)

昭和10年頃のレーヨン工場と社宅

2024年9月21日

2024年9月20日に発見した(妄想老人がネットから発見した)戦前の中川原社宅とレーヨン工場です。昭和12年以前の写真です。この15年くらいいろんな資料を渉猟し、旭社宅の写真もいくつか見ますが、ここまで社宅が鮮明に記録された写真は初めてです。この写真は日本窒素肥料事業大観 : 創立三〇周年記念 366頁に出てきますが、この写真を見つけたときは鳥肌が立ちました。ご覧になりたい方は「国立国会図書館デジタルコレクション」にあります。(続きは別頁にて)

昔の社宅のDDT消毒

2024.12.29

最近ある方からお手紙をいただき、昔の社宅住まいについて思い出すことがありました。昭和時代の旭化成の社宅に住んでいると恒例の年中行事があり、思い出せるものを挙げていくと、(1)年末の餅つき、(2)運動会(工場運動会)とともに(3)DDT消毒があります。ある方の手紙に触れられていたのはこの「DDT消毒」のことでした。たしかに消毒がしょっちゅうありましたね、あの頃は。この「DDT消毒」というのが、今思えばかなり野蛮な行事だったのです。タンク付きの大型噴霧器(小型の車くらいのイメージ)が社宅にやってきます。その日住民は半日くらい家を空けなければいけません。出かける前に玄関以外の窓はすべてきちんと締めておきます。しかし障子や襖は開け放つ。準備ができると、玄関に大きなノズルが突っ込まれます。スタートと同時に真っ白なDDTの霧がものすごい勢いで家の中に吹き込まれていきます。おそらく15分〜30分くらいその作業は続きます。燻蒸ということばがふさわしいかもしれませが、その日、家の中のすべてのもの、布団、畳、服等々はDDTの噴霧にまみれます。噴霧が終わると玄関が閉められますが、住民は半日は家の中に入ることができません。禁止されるのです。夕方家に戻ると、もちろん霧はすべて晴れていますが、奇妙な薬品の匂いが家中に立ち込めているわけです。

注:DDT(ディー・ディー・ティー)とはdichlorodiphenyltrichloroethane(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)の略であり、かつて使われていた有機塩素系の殺虫剤、農薬のことです。

家中のだに、ハエ、蚊、ゴキブリの退治が目的だったようです。確かにあの昭和の時代の私たちはゴキブリ、ハエ、蚊とともに生活していたといっても過言ではないです。ハエ取り紙という、細長い紙が天井から吊り下げられている家は多かった。その紙には強力な接着剤が塗られていて、ハエがびっしり絡め取られているのが常態でしたね。また蚊取り線香は欠かせないし、クーラーなどなかったので、夜は窓を開け放って寝ましたが、蚊帳でも吊らないと、身体中蚊に刺されてかゆくて眠れないのが毎日でした。DDTの噴霧は病気の予防が目的だったらしい。戦後アメリカから輸入された「制度」だったようですが、身体に良くないことがわかり1970年ころにはDDT製造は禁止されています。

その後このDDTがアルツハイマー認知症発症に関連しているとの報告を見たことがありますが、私の妄想に関係しているかもしれませんね、社宅のDDT消毒。

引用:https://www.youtube.com/watch?v=u4m6cIEv1LU&t=121s

「タンク付きの大型噴霧器」の写真イメージが欲しくてネットを探したのですが、小型の噴霧器写真しか得られず、ようやく探し当てたのは1950年頃の米国の白黒動画です。私が知っている延岡の噴霧器はもっと大きかったけど、噴霧のイメージは同じような感じで、こんな煙が家の中に吹き込まれます。すさまじい光景です。

ハエ取り紙は今でもアマゾンで売っているんですね!20個で850円くらいです。

歴史の彼方の「宇和田小学校」について

2024年9月11日

中川原とその周辺には昭和初期から急激に人口が増えていきました(レーヨン工場が建設され社宅や職員住宅が急増した)。しかしながらこの地区には教育施設がありませんでした。小学生は明治初期には岡富小学校、明治中期からは延岡小学校と岡富小学校に通学していたそうです(延岡市史 731頁)。

学制改革で中川原に初めて小学校ができるのは昭和23年であり、このとき岡富小学校の生徒の一部が中川原旭小学校に移された、とあります。この開校時のエピソードは旭小学校50周年誌に掲載されています。

ところで皆さんは「宇和田小学校」って知ってました?明治・大正・昭和と続いていた伝統校のようです。私は最近はじめて知りました。また調べてもネットにはなかなか情報が残っていませんが、さすがに「延岡市史」には記録がありました。調べてみたので書いてみますね。

祝子川の堰堤で泳いでいた頃のこと・・・

2024年9月14日

プールのなかった中学生にとって祝子川は格好の泳ぎ場でした。クラブの終わった夕方に皆で泳ぎに行ったものです。延岡には川をせき止めるいろいろなものがあり、小さなものを「堰堤(えんてい)」中規模のものを「井堰(いせき)」大きなものはダムというのだと思いますが、祝子川にはこの3種類のせき止めが至る所にありました。いまでも宇和田・鹿狩瀬のあたりには堰堤(上々堰堤)があり、祝子橋の少し上流には大規模な堰堤がありこれは「栗野名井堰」というのだそうです。

さて私が泳いでいたころには柚木の部落あたりに小規模な堰堤(上堰堤)がありました。このあたりは格好の泳ぎ場だったので、そのころのことを振り返りたいと思います。

1946年の祝子川:小山橋も「栗野名井堰」もはっきりしませんが、上堰堤はしっかり見えています。

野口遵のこと

2024年9月23日

旭化成の創設者といえば野口遵(したがう)です。この創設者についてみなさんはどれくらいのことを知っていますか?旭化成従業員はどれくらいのことを知っているのでしょう?私の幼少時は「野口記念館」にあった銅像のヒトであり、昔の旭化成の社長さんくらいのイメージでした。つまりほとんど何も知らなかった。

子供の頃、旭化成で偉い人といえば宮崎輝さんでした。レーヨンなどの人絹が斜陽になり始めたころの社長(昭和36年ー)でありナイロン、建材、合成ゴムの3事業に新規参入し、旭化成のイメージを見事に変えた人でした。小学生のころだと思いますが、中川原の工場の手前(社宅からよく見える場所)に新しく建設されはじめたナイロン工場はとても新鮮でした。

さて旭化成にとって(延岡旭化成にとって)野口遵はかけがえのない創設者です。この野口遵について興味が出てきたのは最近のことなのですが、それは最近古い資料が立て続けに読めるようになり、謎だった野口遵の事績がわかってきたからです。

一言でいうと、とてつもなく面白い事業家です。資本家でもあります。昭和15年ころには脳溢血で倒れ、昭和19年に亡くなっていますので、野口遵と直接接した人はもういないでしょうし、宮崎輝氏ですら、ほとんど接したことはないでしょう(彼は昭和9年入社ですから)。

野口遵のスケールを知るのに、いささか風変わりですが、彼の死去7年を記念して出版された「野口遵翁追懐録」というのが役に立つかもしれません。生前の野口遵の交流のあった各界の著名人(130名)が懐かしさと畏敬を込めて寄せた文章集ですが、このトップを飾るのが「宇垣一生」です。昭和初期の陸軍大将であり、また朝鮮総督を務めた大物です。宇垣とは朝鮮における電力開発などで相当関係が深かったようであり、情のこもった15ページに渡る回顧録を残しています。このほか日産コンツェルンの鮎川義介、電力業界の大物、松永安左衛門などが寄稿していますが、それぞれが遠慮なく書き綴った、実におもしろい内容です。

一つだけエピソードを。野口遵が生涯に得た個人財産は3000万円でした。これを野口遵は全額公に寄付しています。2500万円を財団法人の「化学研究所」に、そして500万円を朝鮮の学徒への奨学金基金として寄付して亡くなった。3000万円は現在の貨幣価値で500億円位になります。また野口遵は自分の子どもや親類縁者が日本窒素に就職することを一切許さなかったそうです。生きている間は、ケチだ公共精神がないと非難されることも多かった野口遵ですが、実は公私のケジメに厳しく、子孫に美田を残さない一流の精神の持ち主だったということでした。

もうひとつエピソードを。野口遵は部下にはそれはそれは恐ろしい上司として知られていたそうです。相手が重役であったとしても、誰が周りにいようと、どんな会議の最中であろうと、一旦怒鳴りはじめるとその叱責は際限なく続いていったそうです。野口遵はあるときから延岡を訪れること少なくなったそうですが、それでも大分県の別府の別荘を訪れることは多かったようです。別府に来るときは、延岡の工場長や支社長が報告や相談のために別府を訪れることになっていたのですが、野口遵別府訪問のスケジュールが延岡に届くと、延岡の全職員に緊張が走って、皆が震え上がっていたとの記載があります。現代のパワハラが問題になる時代では、とても考えらない人間関係ですね。

旭化成延岡進出記(1)

2025年1月13日

延岡に旭化成(日本窒素)が進出してくる状況を私達は年代記の形では概略知っています。下は延岡市のホームページですが、延岡の近代は昭和5年の3町村合併から始まることになっています。本当はこれ以前の10年が重要なのです。いかに合併にいたったか・・・

延岡市HPより

合併以前の10年の実際の動きを詳細に理解している人は、多くないと思います。

資料が少ないし、大正〜昭和初期の歴史文章も多くはない。この年表の10年以上前から動きは始まっており、三町村合併はいわばその動きの結果であったという見方もできるのです。そこで、小生が調べた限りの流れを分かりやすく解説したいと思います。

たとえば

- 中川原の工場用地を野口遵が取得したのは大正15年であるが、実際レーヨン工場が稼働するまでには、そこから8年もかかっている。こんなに難産だったのはなぜか?

- 火薬工場の最初の予定地は愛宕山麓の「片田町」だったが、たった2日で予定地を追内(今の水尻)に変えたのは、当時の東海村長の見事な暗躍があった、なんて話がいっぱいあるのです。

いろいろ面白いエピソードも多く、ご期待ください・・・・・・では

雷管工場の誕生

2025年1月15日

雷管工場は東海の工場と同様、かなり市中からは離れた所に作られました。昔は「浜山」といわれていた場所ですが、そこはむしろ長浜のすぐそば、防風林に続く僻地といっても良いかもしれません。「火薬」を作ったり、加工したりするのだから、危険度を考慮して、それ相応の配慮があって建設されたのでしょう。他の工場群と違って、その建設には国の厳格な審査があったということでしたし、特に軍関係からの干渉も強かったという記録があります。雷管工場は火薬工場におくれること7年、昭和14年に完成しましたが、建設当初の工場の様子を「旭化成火薬30年史」から引用して振り返ってみましょう。

その前に皆様、「雷管」ってなんだか知っていますか?雷管というのは「小爆弾」です。雷管は、爆破工事の現場で「ダイナマイト」に差し込まれますが、そこから導火線が何十メートルも離れたところのスイッチに繋がります。雷管を爆発させることで、その周りの「ダイナマイト」が正しいタイミングで、安全に爆発するという仕掛けになっているのだそうです。

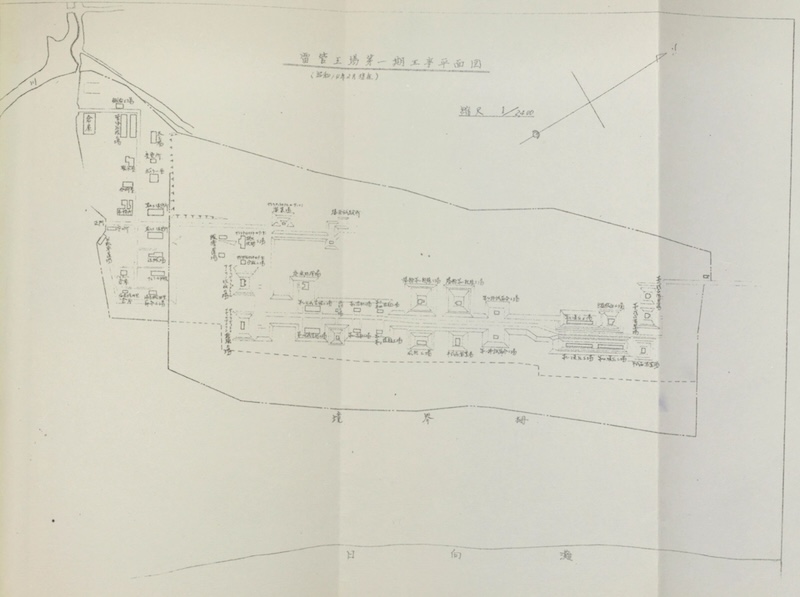

まず工場の地図です。昭和14年2月の第一期工事の設計図です。小さくて、印刷も薄いのでよくわからないかもしれませが、あしからず。

第一期工事の概説です。

第3章 第1期建設工事

昭和12年12月9日付、内務省宮警第5号をもって、工業雷管用爆薬の製造営業が許可され、翌10日付指令保第276号をもって宮崎県内より工業雷管等製造営業が許可され、直ちに工事に着手した。製造許可量は、工業雷管日製量20万個であった。起工式はややおくれて昭和13年2月5日、今の爆粉一時倉庫場付近で盛大に挙行された。

雷管工場は、延岡支社東南約2km、延岡市恒富北5003番地、日向海岸に沿った砂丘地、約9万坪に設計建設した。当社の雷管工場の敷地は等高線図によれば35.5尺の高さにあって、相当の高地になっていたので19.5尺まで堀下げ、工場地盤面として工室および遺跡を造った。したがって、取り残されたところが自然に土堤となったものである。

テトリール硝化工室より事務所寄りの無危険区域一帯は低地であったので、砂丘地の堀下げによって出た砂で埋め立てた。

工場地盤面は、西側水田地盤面より相当高いので、無危険区域内は70分の1のこうばいに整地し、一般のレベルに合致させた。

それで排水は完全で、いかに大雨が降っても工場構内が浸水するという懸念は全く無い。

工場建物は砂上の建築ではあるが、千古の地盤であるために非常にしっかりしている。工場敷地は広ばくたる砂丘であったので思いのままの配置に設計することができた。

工場内通路は平坦かつ直線的に各工室は系統的に流れ作業ができるように配置した。

上堤並びに工場内は整地後真土を約3寸の厚さに盛り、これに芝を植えて完全に砂上の飛散を防止することができた。

かくして、工事はなんの支障もなく計画通り順調に進捗し、着工後1年2月の短期間をもって、昭和14年1月第1期工事を完了し、同年2月1日内務省の完成検査を受けた。

そして、2月6日当工場としては最初の300個の6号工業雷管を製造した。テトリール製造工室は、完成がややおくれ、昭和14年3月9日から作業を開始した。

かくして、昭和14年2月には月間25万個の工業雷管を造ったが、作業は非常に順調に進み、1年後の昭和15年2月には月間446万個の工業雷管を製造するまでに至った。これより先、昭和13年秋には東京火薬工業株式会社は奉実上日本窒素火薬株式会社に合併されたので昭和14年春当工場各係より作業員を選抜して、東京火薬工業株式会社東京工場に派遣し作業を実習し、技術を習得せしめた。

「旭化成火薬30年史」

「延岡新聞」のデジタル・アーカイブ化について

2025.1.19

先日延岡3町村合併についてコラムを掲載した際、「延岡新聞」のことについて触れました。大正の後期〜昭和の初め、延岡に旭化成がやってきた時代、そこに住んでいた人たちの生の声が知りたいが、これは困難だろうと書きました。ところが最近偶然にこの「延岡新聞」のArchive Library のデジタル化が行われているという記事を見つけました。私にとっては快挙です。この地道な仕事をやってくださっているのは、延岡市民図書館です。素晴らしい!現在完了しているのが、

・昭和5年1月~昭和7年5月

・昭和23年11月~昭和26年6月

・昭和29年1月~昭和30年12月

なんと嘘みたいに、私の知りたい時期にぶち当たります。3町村合併協議で野口遵と恒富・岡富・延岡村町長および各議会が沸騰していた時代になります。昭和4年の暮れから昭和5年3月31日に各議会が同じ日に、同時に合併協議に合意した、まさにその時代なのです。先のコラムに登場した「延岡新聞」の新聞記者佐藤氏が実際に新聞でこの動きを伝えていたかがわかるのです。

残念なのは、このアーカイブがネット・アクセスが出来ないことです。大事な資料ですからネット・オープンにしていただけるとありがたいです。国立国会図書館は「デジタル・コレクション」を作って、資料の全てではないけど、充分役に立つ量のアーカイブを無料で公開していますので、いずれ延岡図書館もこれに習ってくれるものと信じています。

それにしても、昭和時代の新聞のデジタル・アーカイブなんてよくやりますね。やれと言われてやれる仕事ではない。小生ならお断りだ。実際には新聞を一ページごとにscanしてpdf化するのだと思いますが(あるいは写真にとってデジタル化)、ほぼ100年たち、酸性化しているボロボロに近い新聞紙を毀損することなく、スキャナーにかけるなんて、気が遠くなる。自動化はほぼ無理だと想像します。頭が下がります。素晴らしい業績だと思います。

なにが素晴らしいかといって一旦デジタル化されさえすれば、あとは原理的に「ググれる」資料になるのですよ。確かに現状では「日本ベンベルグ絹糸 延岡(恒富)に8万坪の工場用地選定 」なんてググってもろくな情報は得られません。しかしながらこういった新聞記事がネット・オープンのデジタル記録の対象になると、かなり情報が膨らんできます。

もちろん単に写真やpdf化しただけではググれません。ただ一旦写真や pdfにしてしまえば、そこから先は優秀なソフトが(自動的にかなり正確に)テキスト化してくれる時代です。ましてや今はChatGTPなどのツールがありますので、テキストとしてのファイルを残すことは、かつてほど大変ではありません。一旦テキスト化されると、ググれます。

「国立国会図書館・デジタル・コレクション」はすでに、グーグル検索の対象になりかかっており(全てではない)、昔は本当に少なかった延岡市や旭化成初期の情報が、最近ではかなり豊富に得られるようになってきていますし、グーグル検査に引っかかってくれるようになりました。AIの現在における最大の功績は、用意された pdfやpngなどの「画像ファイル」をちゃんと日本語としてテキストとして読み取ってくれることだと思います。この段階は自動運転が可能です。

古い時代の延岡市や旭化成のことを調べるのに、現状、検索可能な元ファイル(一次資料)としては当時の「社史」「市史」くらいしかありませんでした。残念ながら新聞記事はほぼ対象となりませんでした、これまでは。

ですから「社史」や「市史」は本当に大事だったのです。幸運なことに延岡や旭化成は立派な「社史」や「市史」を持っています。昭和の時代には・・・ですが。

今現在本当に大事な資料(0次資料?)が、どんどん失われていっていると想像しています。0次資料とは写真や地図や新聞記事、社内報、市報などのことですが、このような失われつつあるものをまとめてこその「市史」だと思いますので、100年市史には期待しております。

観光名所:丸が島海水浴場

2025年2月9日

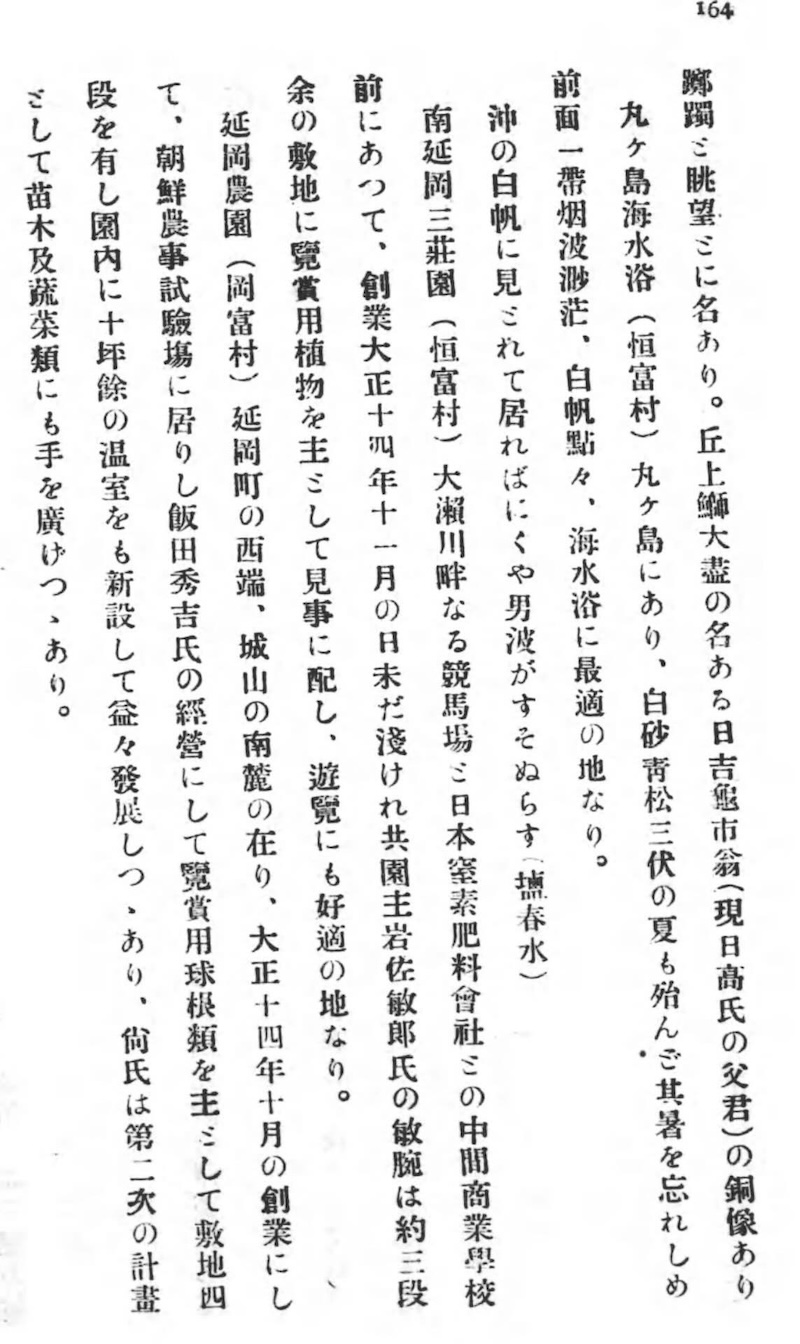

「新撰大延岡案内」という本が大正15年に出版されました。国立国会図書館に所蔵されています。この案内に長浜の海水浴場の宣伝が出ています。丸が島とは当時の恒富にあった地名です。原文を引用し、その「翻訳」をChat GTPに作ってもらいましたので、紹介します。少なくとも大正期には、長浜は海水浴にふさわしい浜辺だったようですよ。

読み

白砂青松三伏の夏も殆んど其暑を忘れしめ。

(はくしゃせいしょう さんぷく の なつ も ほとんど その あつさ を わすれしめ。)

意味

白砂青松(はくしゃせいしょう)

→ 白い砂浜と青々とした松林の美しい風景を指す言葉。日本の海岸美の象徴です。三伏の夏(さんぷく の なつ)

→ 夏の最も暑い時期を指します。特に中国の暦で使われる言葉で、初伏・中伏・末伏の三つの暑い時期を意味します。。殆んど其暑を忘れしめ(ほとんど その あつさ を わすれしめ)

→ ほとんど暑さを忘れさせる。

全体の意味

「白砂と青松が広がる景色の中では、一年で最も暑い三伏の夏でさえ、その暑さをほとんど忘れさせてくれる。」

つまり、暑い夏でも、この美しい景色の中では涼しさを感じられる ということを表現しています。

海辺の爽やかさや、松の木陰の涼しさが伝わる文章ですね。

読み

前面一帯烟波沙汀、白帆點々、海水浴に最適の地なり。

(ぜんめん いったい えんぱさてい、はくはん てんてん、かいすいよく に さいてき の ち なり。)

意味

前面一帯烟波沙汀(ぜんめん いったい えんぱさてい)

→ 目の前一面に、もやがかかった波と砂州(砂浜や浅瀬)が広がっている。白帆點々(はくはん てんてん)

→ 白い帆の船が点々と見える。海水浴に最適の地なり(かいすいよく に さいてき の ち なり)

→ 海水浴に最適な場所である。

全体の意味

「目の前には霧にかすむ波と砂州が広がり、白い帆の船が点々と浮かんでいる。ここは海水浴に最適な場所である。」

海辺の美しい景色を描写しつつ、その場所が海水浴に適していることを伝えている文章ですね。

少なくとも大正から昭和初期の長浜には海水浴場があって、人々は泳いでいたようですよ。

ちなみに、最後の一句(都々逸?)も ChatGTP君にかかると、かくの如しです。

「沖の白帆に見とれていればにくや男波がすそぬらす」

意味

沖に浮かぶ白い帆の船を見とれていると、憎らしいことに、大きな波がやってきて裾を濡らしてしまう。

つまり、美しい光景(沖の白帆)に心を奪われていると、不意に現実(男波)が邪魔をしてくるという情景を詠んでいます。

ここでの「男波(おなみ)」は、大きく荒々しい波を指し、しばしば「男らしいものの象徴」とされます。対照的に、「白帆」は優雅で美しいものを象徴しているように思えます。

この句は、夢や憧れに浸っているときに、現実が邪魔をしてくるというような、ちょっとした皮肉や感傷が込められているのかもしれませんね。

長浜海水浴場の謎・・・

2024年8月28日

延岡に住んでいた小学生にとって、長浜は恒例の遠足地であり毎年春や秋になると訪れたものでした。また中学生の私は、放課後に自転車を長駆し日が沈む前の浜辺に遊びにいったり、また台風がくると荒れ狂った波を眺めに行くのが楽しみでした。ところで今思い出すのは、あの浜辺はなんとなくヒトを寄せ付けない、一種恐ろしい雰囲気を漂わせていたということです。泳ぐことのできない、泳ぐのを大人に見られたらこっぴどく叱られそうな雰囲気。下手に泳いだら、かなりヤバいことになりそうなそんな浜辺でもありました。それでも私は長浜が好きだったなあ。そんな長浜について考えてみたいと思いました。

プロフィール

康芝園:祝子川河畔の広場でよく遊びに行きました。

私は幼少時を延岡で過ごしました。延岡を離れて半世紀となりますが、とてもよく昔のことを覚えていて懐かしく思います。

お待ちしています

記事についてご質問などありましたら、何でもお寄せください。コメントを残したり、アイデアをシェアしたり、ただ覗いてくださったあとのご挨拶でもお待ちしています。