興南コンビナートとダムと発電所

2025.7.5

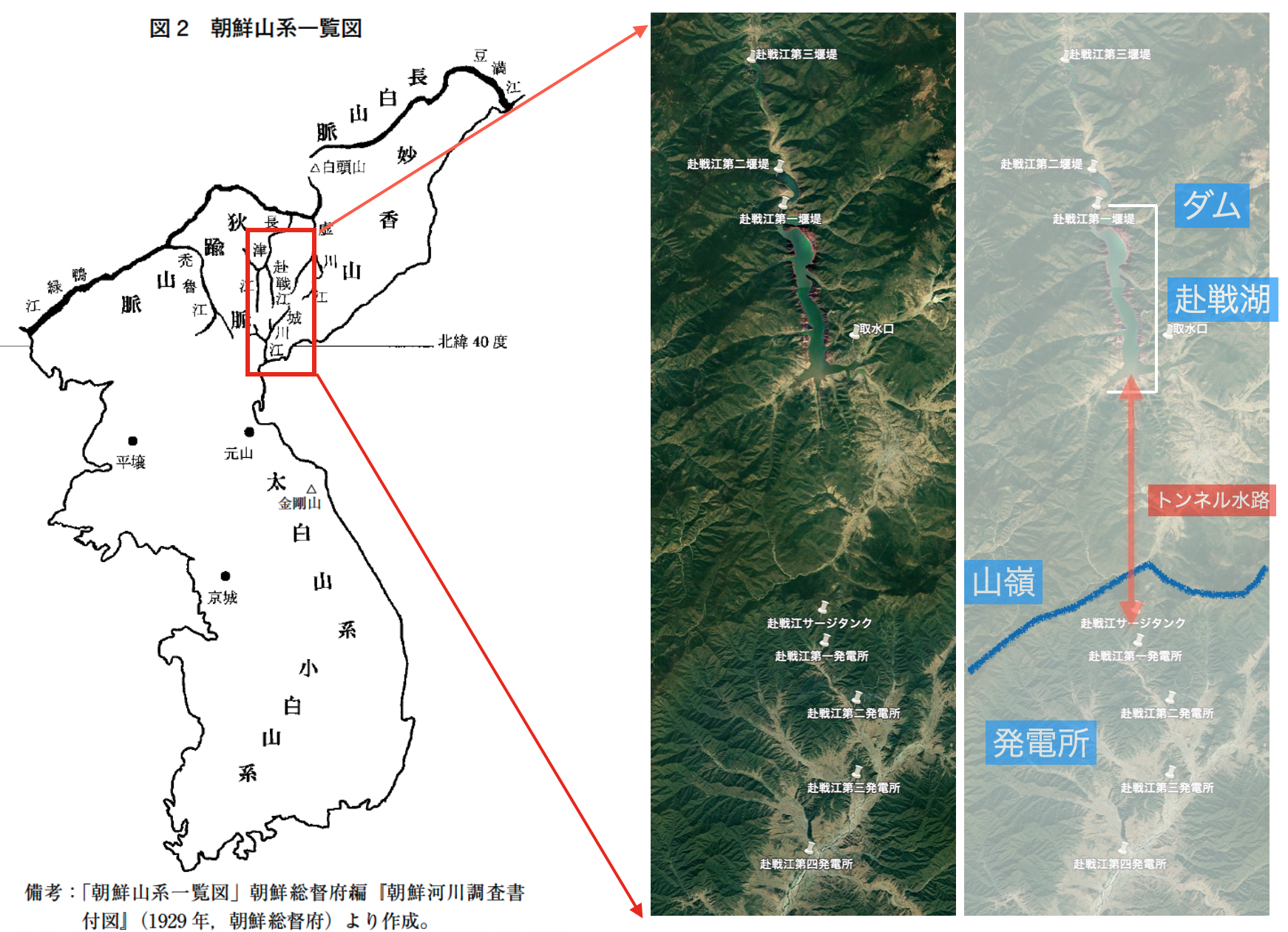

このグーグル・アース図には興南コンビナートを構成するダム・ダム湖・山岳トンネル・4つの発電所のすべてが見てとれる。そして第4発電所のはるか南方、扇状地を下り、日本海に面する土地に興南工場群がある。「山嶺」の南側は急峻な崖であり、そこからの茶色い地域は扇状地であるが、もともと流れていた(小さな)城川江が海岸に近い平地まで続く。一方「山嶺」の北側の緑色濃い地域が標高1000mを超える山岳地帯であり高原地帯となる。この山嶺の下に森田・久保田は20kmにわたるトンネルを掘ることを計画する。日本本土からほど遠い辺境の地で、しかも冬期は零下30度の極寒地帯である。人もいない。物資もない。燃料もない。道路・鉄道もない。連絡網もない。こんな劣悪な環境の中で大正13年に事業を起こそうというのだから、普通の感覚の人達ではない。当時朝鮮の東海岸にはかろうじて鉄道が開通していた。まず最初の一歩として、海岸に近い咸興という町から、山脈に向かって彼らは鉄道を延長させる。のちに完成する4つの発電所を経由する鉄道は、第一発電所の先で断崖ともいうべき急峻な壁にぶち当たる。さすがに鉄道はここを登れない。彼らはここにケーブルカーを設置する(インクラインと呼ばれる)。このケーブルカーが山頂に届くと、ようやく、やっとその先はなだらかな高原だ。再び鉄道が再開し、これは赴戦江の湖岸まで伸びることとなる。

急峻な壁(数キロで約1000mの標高差)を超えて約200m下ったあとはひたすらなだらかに広漠とした高原につながるというのが、この地域の地形の面白さである。標高は1000mくらいある高原である。しかし20km進んでも100mくらいしか高度が下がらないところを、赴戦江は流れているのである。この高原の出口で赴戦江に100mの堤高のダムを作ることが可能であれば、そのダム湖は実に27kmの長さを有する、世界でも例のない巨大な貯水湖となるのである。この巨大な貯水湖を作ることが彼らの目的だったのだ。夏の降雨期の降水量は莫大である。高原に降る雨はすべて赴戦江に集まる。

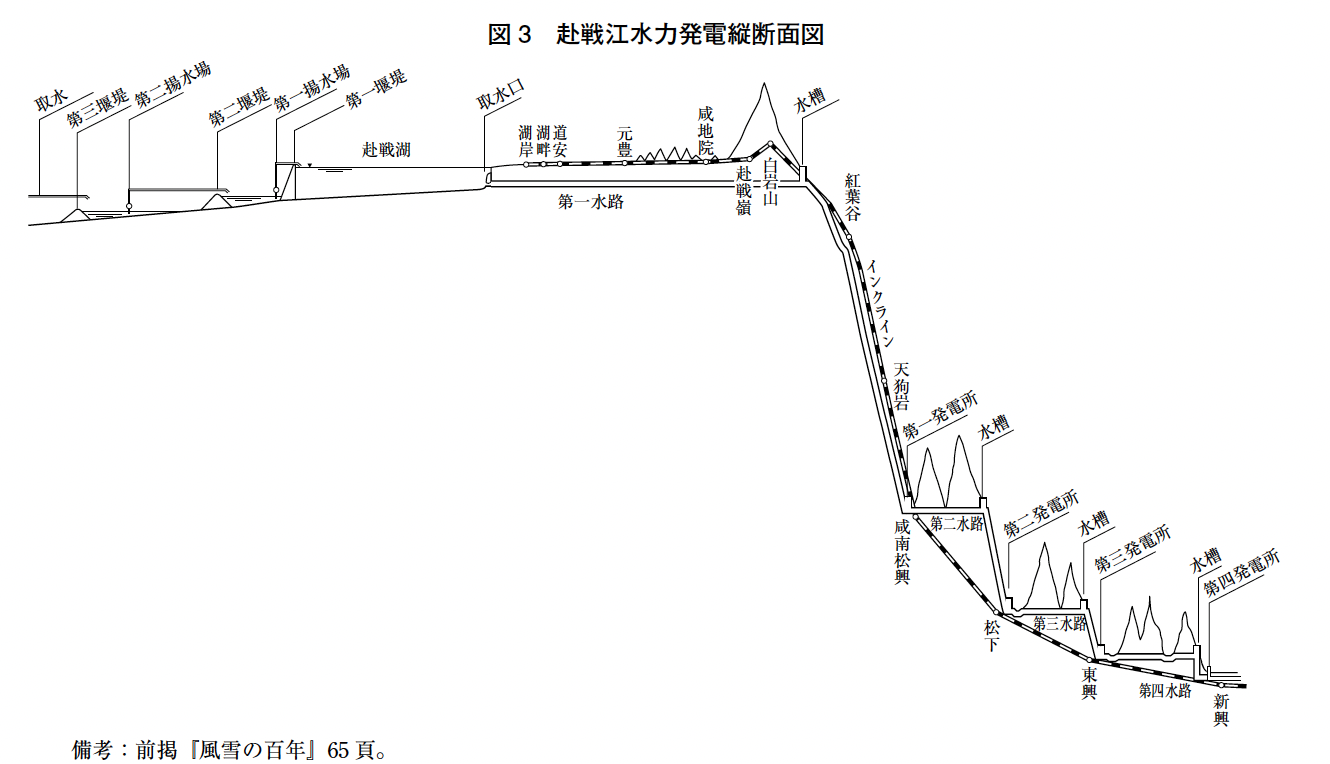

下図はこのプロジェクトの断面図である。左が「高原側」でありダム〜貯水湖は比較的なだらかである。一方中央にある山嶺をすぎると急峻な断崖がある。

さて、普通のダム屋さんの発想ではこのダムを利用した発電所をどこに作るだろうか?

当然川下である。日本の多くのダムをごらんなさい。川上にダムがあり貯水湖からトンネルで迂回した水は、その川下の発電所に一気に流れ込み発電を行うことに決まっている。五ヶ瀬川上流の多くの発電所はみなそうである。そして、電気は更に川下の工場へ流れていくというのが常識である。しかしながら、なだらかな高原というのは水力発電のパワーを生み出すにはいささか物足りないのである。しかも発電所を作っても、それを利用する工場を作る場所がない。この赴戦江という川には五ヶ瀬川にとっての「延岡」という素晴らしい町がないのである。 そこで彼らはどうしたのだろうか?

川の流れを変えたのである。

図で見る川は右から左に流れているが、これをダムでせき止める。その最上流部の山嶺の地下に水を流すトンネルを掘ったのである。(右にむかって、すなわち日本海側に・・)険しい山嶺をくぐり抜けると、その先には断崖絶壁が待っているのだ。ここまで誘導してやれば、水は一挙に700mの高低差を下ることになる。20km進んでも100mしか下らない高原と、数キロの間に700m下る断崖。その運動エネルギーの差は凄まじいものがある。彼らが設計した赴戦江第一発電所は、当時としては桁外れの巨大発電所であり、その発電力は14万KWであった。これは同時期(大正14年)に完成した五ヶ瀬発電所(1.35KW)の10倍という桁違いの規模なのである。激流を利用した発電所はほぼ同時期にあと3箇所作られ、その合計発電力は20万KWとなる。

この独特の地形に目をつけた森田・久保田は天才的である。おそらく一瞬のうちにダムの場所と港湾のある興南の地を結ぶ構想が浮かんだことだろう。そして20kmのトンネルである(ここが凄い発想である)。

電源開発は大正12年に森田が久保田に出会ったところから始まるが、この素っ頓狂ともいえるプロジェクトを実現化させるには、並外れた事業家でなければ無理である。1910年に併合され朝鮮は日本の植民地となったが、この植民地で事業を進めるのには日本国内でダムを作るののとは状況がかなり異なるわけである。勝手にやるわけにもいかないが、しかしこの土地の所有者が明確ではないので、果たして地権者との交渉などというものがあったのかどうかもわからない。少ないとはいえ、この土地に住んでいた人たちがいたわけだが、この人たちの移住あるいは保証も必要だ。突然川の流れが逆になるというとんでもない話である。赴戦江の下流にもともと住んでいた人たちへの水利は随分減ったことだろう。森田と久保田は最終的に野口遵にこのプロジェクトを託したのである。1924年(大正13年)のことである。野口は直ちにこのプロジェクトに乗り出すために朝鮮窒素株式会社を設立する。1926年(大正15年)には赴戦江水電工事が始まった。

工事を担ったのは「間組」であり「西松建設」であった。日本窒素関連の土木工事はそれまでもこの二社が請け負うことが多かったが、赴戦江ダム工事は彼らにとっても初めての海外進出である。最前線の実務を請け負う人夫たちは、朝鮮や満州からリクルートされた。過酷な工事だったと記録されている。冬期は零下30度の世界であるが、この1000mの高原地帯で、工事は3交代24時間休みなく続けられた。ダム建設、トンネル掘削(竪坑を8箇所つくり、最深200mの地底で両方向に水平に6m口径のトンネルを掘り進める。同時に12箇所掘り進めていくわけである。鉄道や自動車トンネルと違い、水の導管なので6mという小口径で良いのだが、問題は距離である。

どれほど大変な工事であったか? 丁度同じ時期に日本では「丹那トンネル」という東海道線の工事が進められていた。総延長7,804メートルのトンネルであり、地盤等々相当の難工事であったため、事業完遂に15年3ヶ月を要している。一方、この朝鮮の地下隧道工事は、これだけ厳しい悪条件のなか、ほぼ3年で完成しているのである。1929年(昭和4年)に赴戦江水電第一期工事は完成し、発電所は1930年に完成。人・鉄道を通すトンネルと「水」を通すトンネルなので単純に難易度を比較するわけにはいかないが、通常3年で完成させられる工事でない。

これだけの発電力があればなんでもできる・・・のだが、野口はさらに同規模の河川である長津江に同様のダムとトンネルと発電所を4箇所作り、さらにさらに虚川江に同様の発電所を建設した。昭和8年には総合計50万KWの大電源を手にした「朝鮮窒素株式会社」は興南の地に当時の世界最高規模の電気・化学コンビナートを建設したのである。

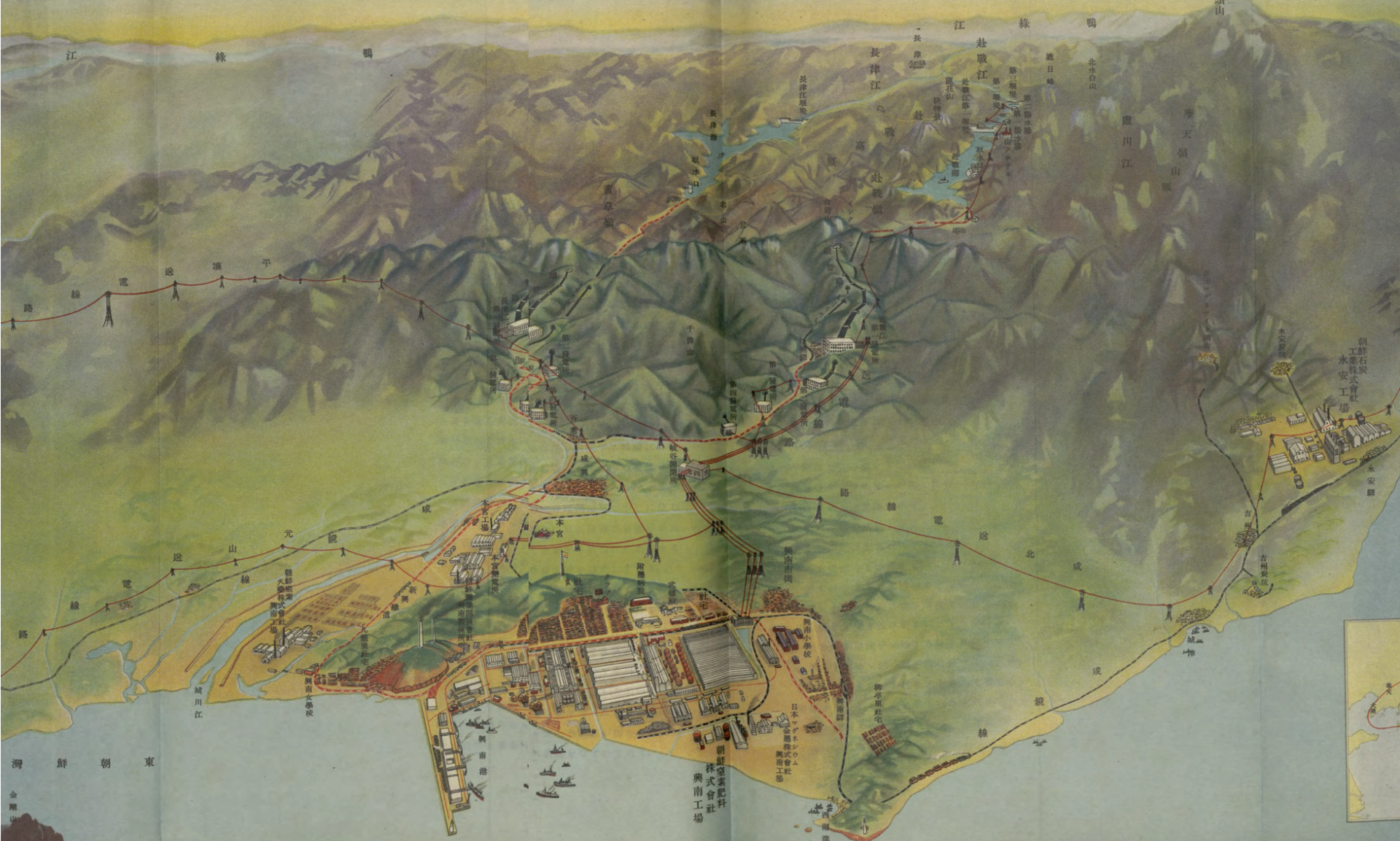

さて、上の鳥瞰図は日本海側、興南コンビナート上空から2つのダム・発電所群を見下ろしている図譜である。興南コンビナートでは発電所が完成する前から肥料工場の建設が進められ、肥料生産に間に合わせるため、水路・発電所建設には大変なプレッシャーがかけられたそうである。この工事を主導したのは森田であり久保田であったが彼らの伝記には、非常に詳しく当時の建設現場のことが記載されている。

送電線を山の方に辿っていくと、左が「長津江系」右が「赴戦江系」の発電ユニットであるが、山の彼方に長津湖と赴戦湖がそれぞれみえる。1000mの高地に新たに作られた人工湖である。またその手前にみえる山脈は、、まるで高原の端に鎮座する2つの巨大なダムのように見えてしまう。自然を上手に活用したともいえるし、一方でここまで自然を作り変えてよいのか・・・とも思ってしまう。

上の写真は山頂から続く2本の巨大な送水管と第一発電所である。送水管の左に「線路」のようなものが崖を登るのが見えるが、これがインクラインである。このインクラインですべての資材・機材・人材を持ち上げたのである。

2025年現在この送水管と発電所が残っているのは驚きだ。Google Earthでその存在が確認できるのだ。動画の最初に山頂直下に忽然と現れるのは、サージタンクといって、20kmにおよぶ地下トンネルの出口である。ここで水流は外気に一旦触れる(圧力調整用の空気穴)のである。このタンクの底から送水管が垂直に近い壁を下る。この送水管はポーランドから輸入されたもので、当時の日本にこの圧に耐えられる送水管はなかった。約700mの落差でを経て、動画の最後は第一発電所である。一つ前の写真に写っている建物を上空からみたものである。朝鮮民主主義人民共和国は今でもこの発電システムを使っているのであろうか?

興味のある方で、本を読みたい方は以下の本が参考になります。左側4冊は資料として、最も詳しいのは「久保田豊」の伝記でしょうか・・・。