延岡駅ができたころ(大正11年)の時刻表

2025.3.31

最近本屋に出かけて面白い書物を見つけました。大正14年発行の国鉄時刻表の復刻本(2022年)です。丁度日豊本線・延岡駅ができたころの時刻表が掲載されています。

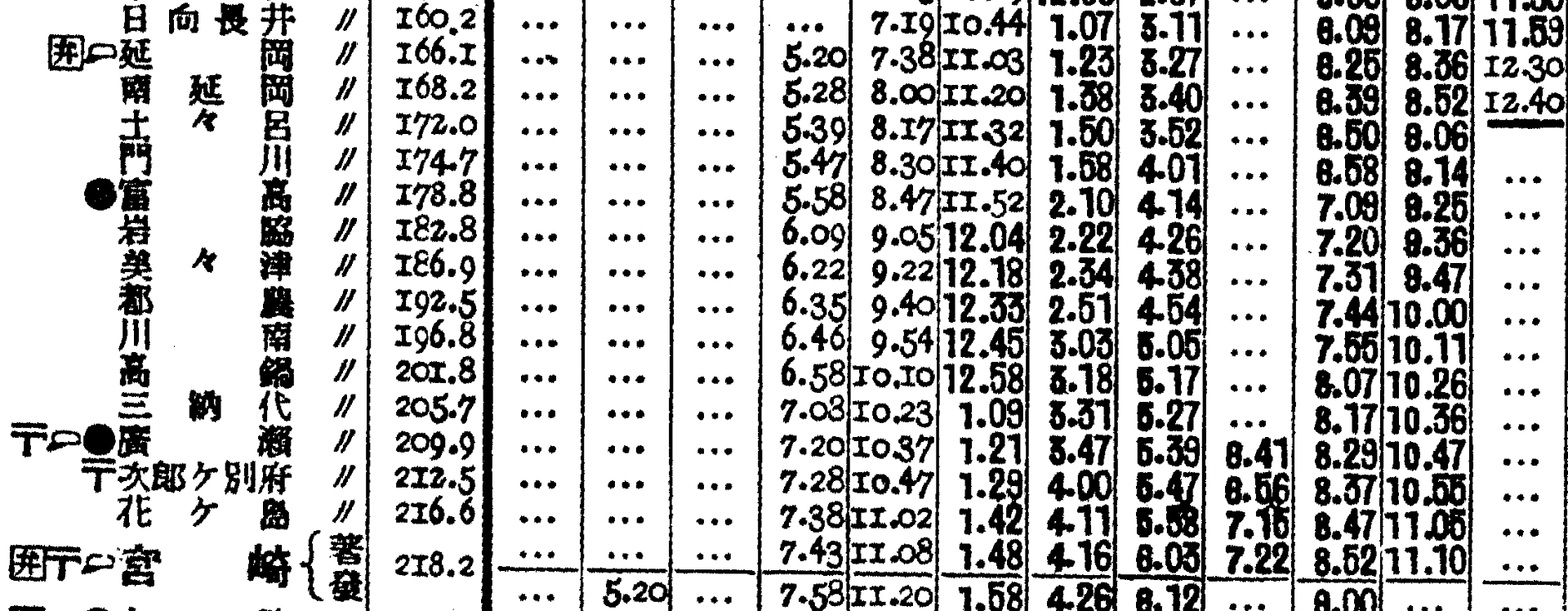

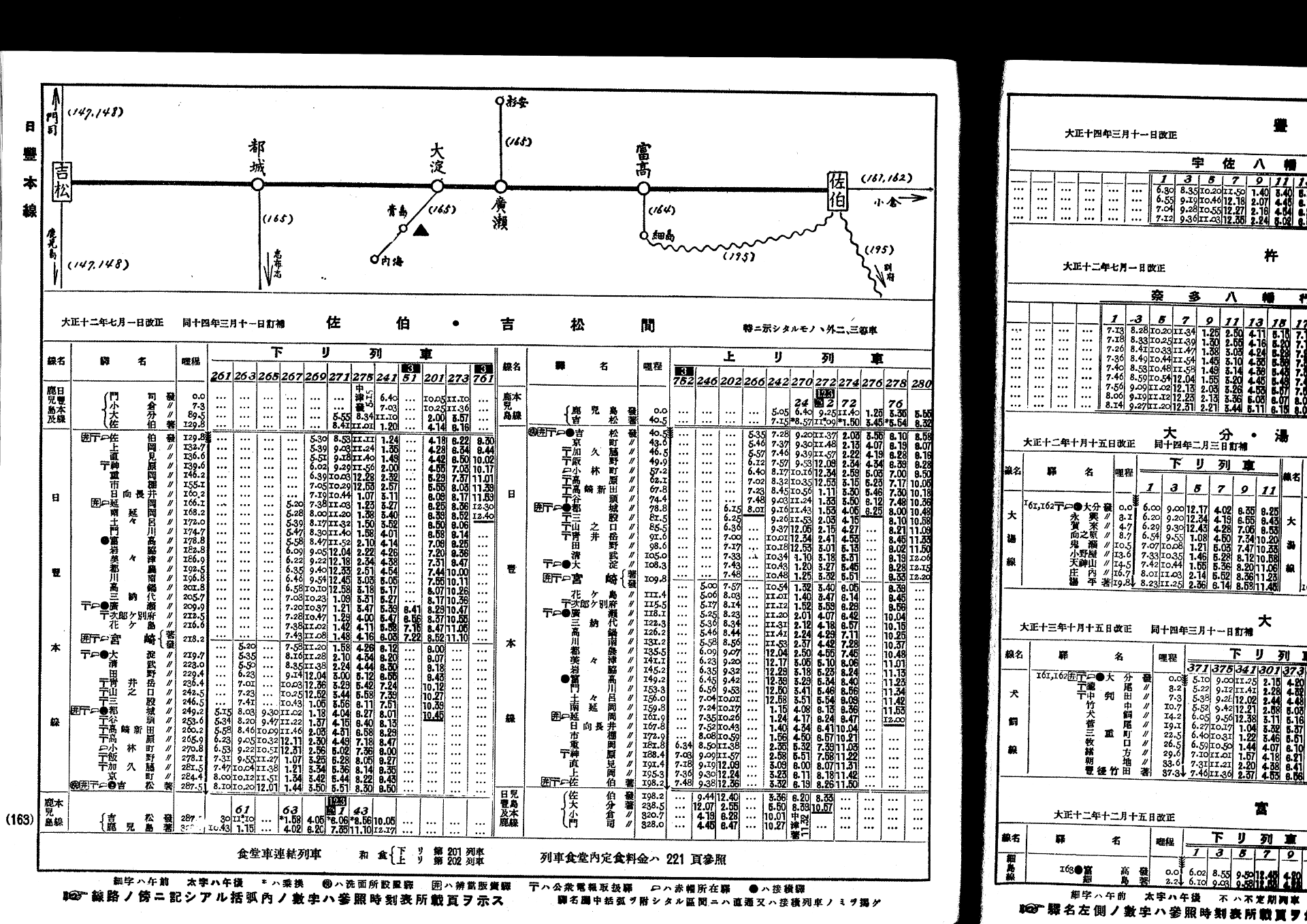

開業当時の延岡駅:宮崎駅方面には一日に7列車が運行されています。

始発は5時20分。143分かかって宮崎には7時43分につきます。終電は20時36分発で宮崎着が23時10分(154分)です。延岡駅の営業は終電を夕方の20時36分に出して終わりではありません。18時06分と20時39分に宮崎駅を出た上り列車が、それぞれ21時47分、0時丁度に延岡駅に到着しますし、更には佐伯を20時30分に出た列車が(4時間かかって!)深夜に延岡駅に到着し0時30分に出発、終点南延岡駅には0時40分に到着する。

結局上下15便が延岡駅関連となり、結構賑やかだったと思われます。(夜中の12時ころに蒸気機関車が発着するのですから、深夜の延岡駅周辺はかなりうるさかったのではなかろうか?)

宮崎まで2時間半、佐伯まで4時間かかりますので仕事を終えて列車に乗ると延岡にはこんな夜遅くに到着することになるわけです。

夜中の12時とか12時半に到着した旅人はそれから自宅までどうやって帰ったんでしょうね、大正年間。タクシーなどなかったでしょうから歩いて家路についたのだろうか?

旭化成の重役たちは別府に野口遵がやってくると別府詣でをしなくてはいけなかったようですが、何時の汽車で出かけたんだろう?夕方は別府を5時過ぎの汽車に乗ればその日のうちに延岡に帰りつけるという記事を読んだことがありますが、それでも深夜0時半に着くのね。重役だから会社の専用自動車が延岡駅に迎えに来てただろうけど・・・

この時刻表には現在では馴染のない駅名がのっていますので解説しておきます。

- 岩脇駅 → 南日向駅(現存)

- 三納代駅 → 日向新富駅(現存)

- 廣瀬駅 → 佐土原駅に統合(現存)

- 次郎ヶ別府駅 → 日向住吉駅(現存)

- 花ヶ島駅 → 宮崎神宮駅(現存)

富高駅は昭和38年に日向市駅に改名されましたが、妄想老人には富高という地名はなんら違和感がございません。富高駅で細島線に乗り換えた記憶がありますが、これは妄想か?

ところで2025年6月時点で、JRを使い延岡から宮崎に行くとして一日に何本あるでしょうか?始発は5時12分。66分かかって宮崎には6時18分につきます。終電は22時26分発で宮崎着が23時39分(73分)です。一時間に大体2本走っていて最速は12時8分発の「にちりんシーガイヤ5号」の59分、最遅が夕方の普通列車で112分です。合計で32本あります。

丁度100年たつわけですが、進歩があったとみるべきなのか、それとも大正の最初から素晴らしかったと見るべきなのか・・・

とにかく「日豊本線開通」は宮崎・延岡にとって革命的出来事でした。

日豊本線が開通する前の延岡交通事情を知るのはかなり困難です。海運による大分―延岡―細島―宮崎の交通について触れられた報告はあります。陸上交通としては徒歩のほかは牛馬車それに鉄道馬車というものがあったようです。鉄道馬車というのは軽便鉄道様のレールが敷かれた上を馬に引かれた車両運行のようですが、極めて資料が少ないようで、延岡関連の情報はわかりません。バスはまだなかったようです。自動車はありましたが、一部の上層階級の限定的な所有です。また自家用車が長距離ドライブできるほど道路が整備されていたとは思えません(特に宗太郎峠あたり)。鉄道ができるまで宮崎や佐伯にはとても一日ではいけない距離でした。それがわずか2時間半〜4時間で移動できるようになったのですから、すごい進歩だったということです。