明治後期の延岡の街のくらし

2025.6.1

延岡市史ー30年史(1963年版)は私の好きな書物の一つですが、その中でも気に入っているページを紹介します。第4篇9章(884頁)は「郷土の民俗」という章立てですが、市史ー30年史のなかでも少し変わった文章が続きます。著者が不明の不思議な文章です。まず導入が唐突です。いきなり以下の文章で始まります。なかなか優れものの旧懐古録なのです。

文中の言葉からこれが「明治後期の延岡(延岡城下町である南町を初めとする七町)」のくらしを描写していることがわかります。当時の、のどかな延岡街の風景を「振り返る」形で描写しているので、「ベール」がかかっているのは否めません。誰がいつ書いた文章なのかなあ・・・と思ってしまいます。第4篇9章は、しかしながら大変な力作です。延岡が良い街であったのは、第4篇9章の残りの文章を読むとわかります。ぜひ皆様にも一度手にとっていただければと思うのです。

街のくらし

七町(ななまち)といえば、南町・中町・北町・元町・紺屋町・博労町、そして柳沢町、七町は「町」であったが、明治という時代には村とおなじような藁ぶきの家も、あちこちにあった。本小路・北小路・出口・三ツ瀬あたりはほとんど藁ぶきばかり、それがこんもりとした杉などの立ち木で包まれた格好で、人通りは少なく、すこぶるのどかな朝夕を、野菜売りや魚売りが、一軒一軒、声をかけて行った。

城山あたりから見える大きな屋根といえば北町の三福寺、南町の妙専寺・専念寺、船倉の光勝寺、誓敬寺、明治22年には目の下に延岡小学校の長い四棟—のちに五棟が並んでいた。大きな店屋作りは、前が板の間か土間で、入口の右手か左手に、あげおろしのできるぬれ禄の一間(約2米)から二間のが取り付けられてあり、横にくりだす雨戸もあり、蝶つがいで上にあげる大戸もあった。帳場の帳場格子、大福帳に判取帳などの帳面類などのあるところへ番頭がすわり、前の方に、でっち小僧が、前垂れで膝小僧をつつんで、ちょこんとすわった。呉服屋、問屋などでは、紺地に屋号などを白く染めぬいた暖簾(のれん)をかけた。これを一米ほどの竹で、掛けたり外したりしていた小僧さんの姿もよかった。夕方になると、ランプに灯りがともされ、軒灯(のきランプ)のある家では、小僧が脚立にのぼって、マッチで灯りを点じた。日が暮れる、人通りが、とだえがちになる。家々では表の戸をすっかりしめて、入り口のくぐりだけにする。くぐりの紙障子に、内側のランプの灯影がさして、その黄色っぽいようなのが、冬などは、とくにわびしく見えた。店屋ではない町の家は、表の板の間をきれいに拭き込み、道に面して、明るい障子など立てる家がよくあり、なぜか、全部の戸をあけず、外から見ると、何だか家の中が、うす暗く見える家が、あちこちにあつた。北小路・本小路などの家中(土族)の家は、いつもひっそりしていて、老人が植木の手入れをしていたり、口数の少ない若い娘が、釣瓶井戸で水を汲んでいたり、尺八の音が聞えたりした。家の周囲の生垣は「茶えん」(茶のこと)を植えたり、一つ葉や木樵(むくげ)を植えたりした。庭さきを「みかん」園にした家がよくあって、橙の木の向うに、ガラスを一まいか二まいほどはめた障子の白いのが見えたりした。

竹樋(たけどい)がトタンにかわり、庭の一部をセメント張りにし、電灯がつき、電話の線が張られるようになると、明治が大正に移った。郵便局や警察署の洋風建築に真似たような、百貨店風の店や、医者の家が建ちはじめ、自動車が、旭化成の重役をのせて走るのが見られるようになった。

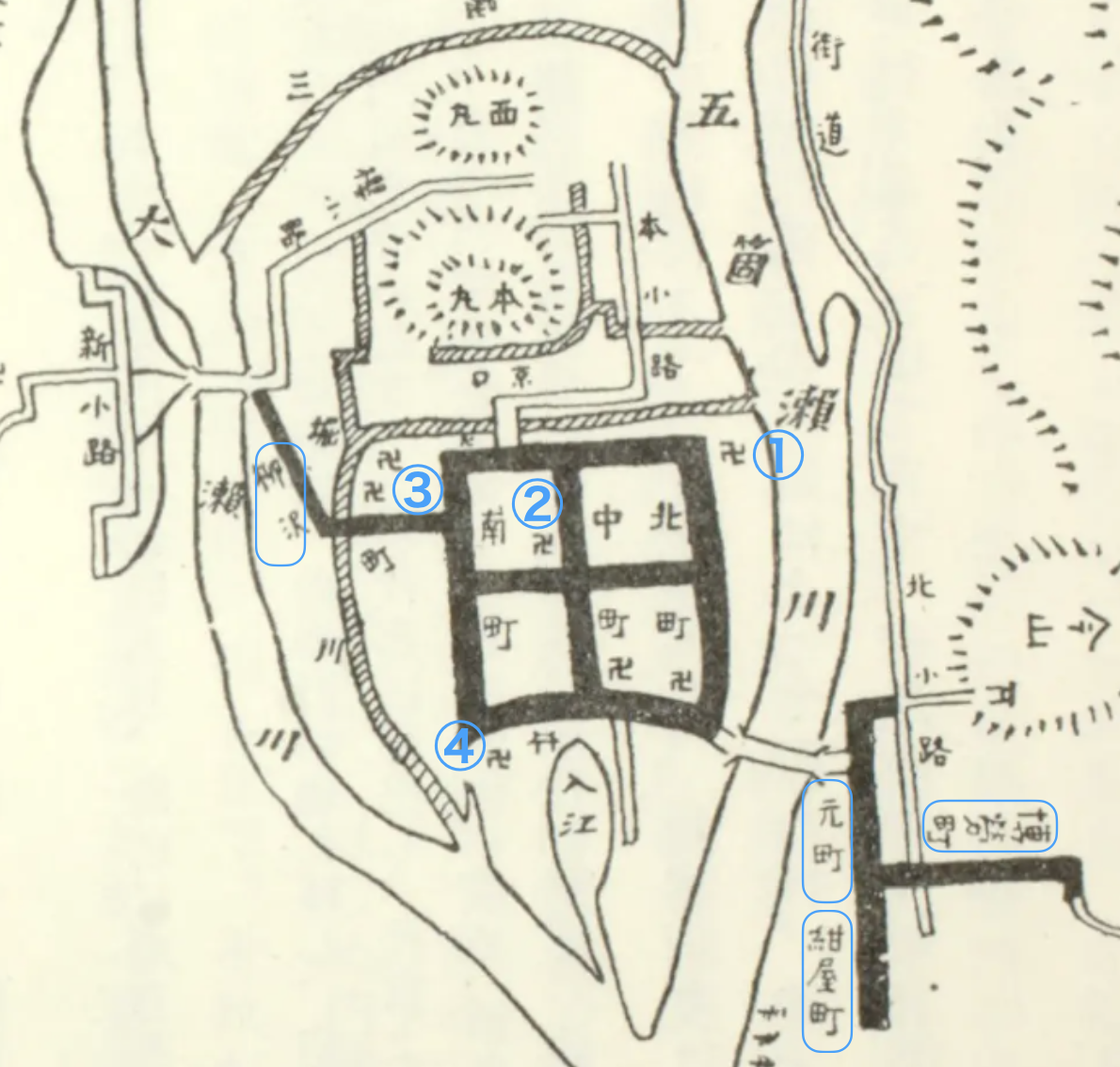

下の地図は30年史の28頁からの引用です。「明治期」における延岡の7町が記されています。城下に3つの町(北・中・南)があり、その南に堀川を挟んで柳沢町があります。五ヶ瀬川の北には元町・紺屋町・博労町の町がありますが、これが延岡の街。今の祇園町や幸町あたりは「辺境」であり、また出口・三ツ瀬も「辺境」で「藁葺屋根」しかない村のような町外れ。それより外側は普通の延岡人は行くことがない、全く用がないところだったと記録されます。とにかく当時の延岡人が意識する街の境界がそれ以降の我々が持つイメージよりも異様に狭い。

文中に登場する5つのお寺ですが①:三福寺、②③:妙専寺・専念寺、④光勝寺となりますが、現在大貫にある誓敬寺の当時の所在は不明です。

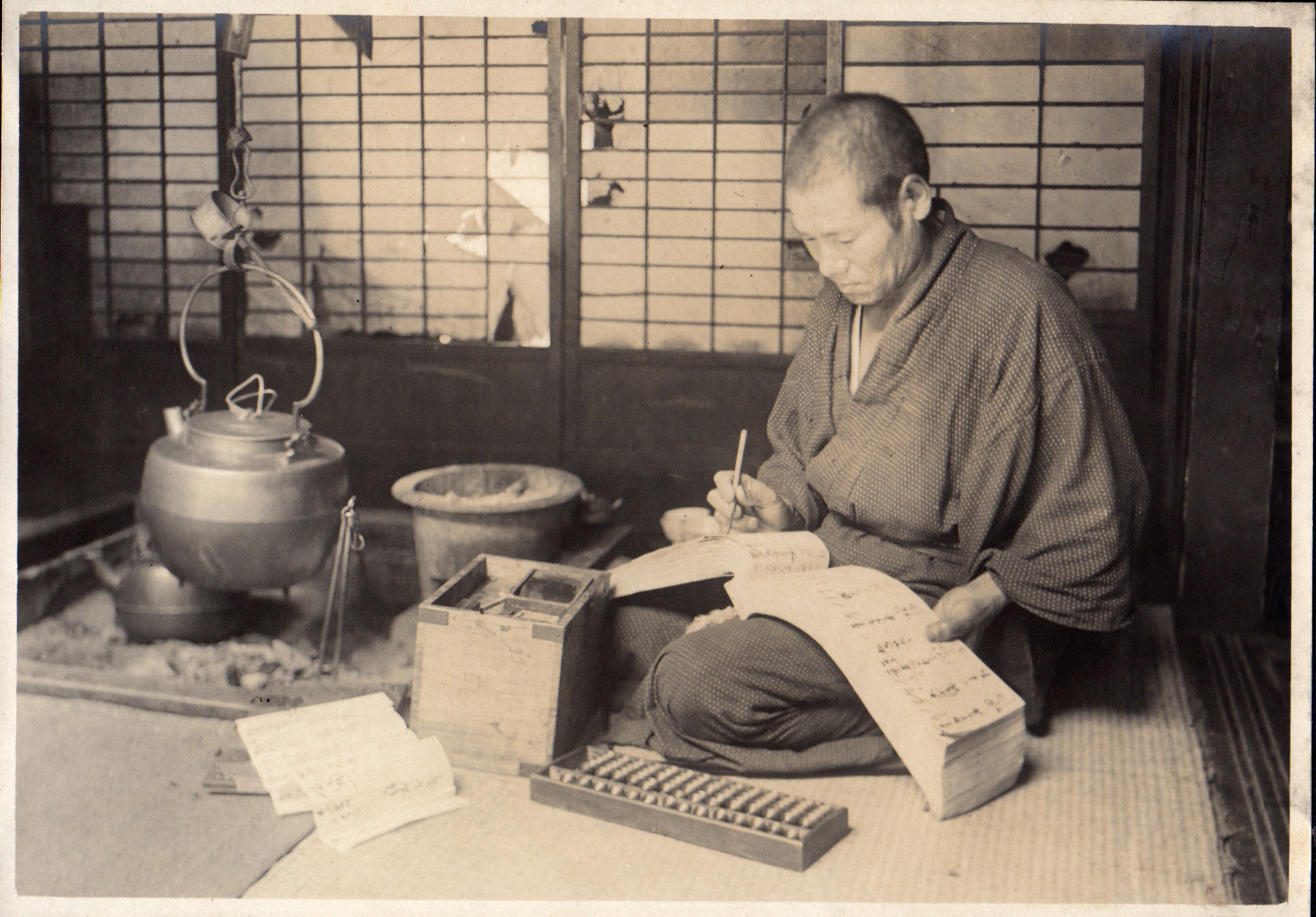

「大きな店屋作りは、前が板の間か土間で、入口の右手か左手に、あげおろしのできるぬれ禄の一間(約2米)から二間のが取り付けられてあり、横にくりだす雨戸もあり、蝶つがいで上にあげる大戸もあった。」とあります。似たような写真を探してみました・・・・

写真は当時の店屋(絵草紙屋)ですが、左に「蝶つがいで上に引き上げる大戸」があります。店の前には軒灯(のきランプ)があり、小さいながら紺地に屋号などを白く染めぬいた暖簾(のれん)がかかっています。暖簾で有名なのは東京日本橋の三越ですが、現在も下のような立派な暖簾がかかっています。

次に、「帳場の帳場格子、大福帳に判取帳などの帳面類などのあるところへ番頭がすわり、前の方に、でっち小僧が、前垂れで膝小僧をつつんで、ちょこんとすわった。」とありますが・・・

次に「家々では表の戸をすっかりしめて、入り口のくぐりだけにする。くぐりの紙障子に、内側のランプの灯影がさして」とありますが、くぐり・・・とは何か?

身をくぐらせないと通れない小さな入口のことのようです。くぐりの扉だけが紙障子だったということなのかな・・・

釣瓶井戸、茶えん、生け垣・・・

「竹樋(たけどい)がトタンにかわり」・・・・・

「竹樋(たけどい)がトタンにかわり、庭の一部をセメント張りにし、電灯がつき、電話の線が張られるようになると、明治が大正に移った。郵便局や警察署の洋風建築に真似たような、百貨店風の店や、医者の家が建ちはじめ、自動車が、旭化成の重役をのせて走るのが見られるようになった。」・・・・・・

古き良き時代への懐古が偲ばれる締めくくりの文章です。最後に「旭化成の重役」が出てくるのが延岡らしい。

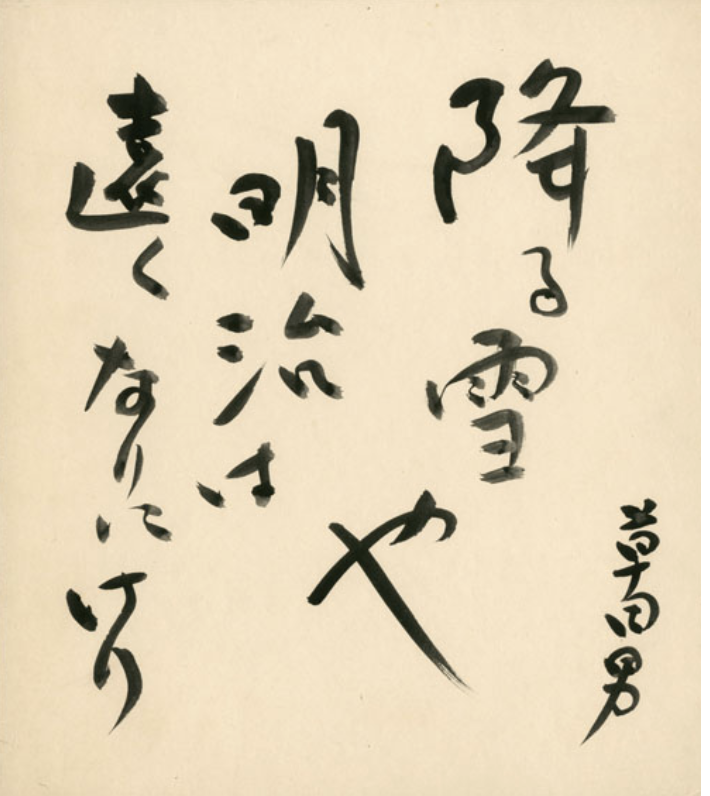

中村草田男 昭和6年の句です。